Con condiciones agroclimáticas únicas y casos de éxito como La Fazenda y Hacienda San José, la Orinoquía colombiana se perfila como la nueva frontera agrícola que podría garantizar la seguridad alimentaria del país sin necesidad de deforestar. Sin embargo, varios obstáculos están frenando ese potencial.

En el extremo oriental de Colombia, donde la carretera se convierte en trochas y el horizonte lo dibujan sabanas infinitas, dos fincas desafían la historia de abandono y olvido que ha marcado a la región de la Orinoquía.

En Puerto Gaitán (Meta), La Fazenda cultiva 50.000 hectáreas de maíz y soya para alimentar 880.000 cerdos al año, mientras se prepara para incursionar en la ganadería bovina. A casi 400 kilómetros al oriente, en áreas aledañas al municipio de La Primavera (Vichada), la Hacienda San José combina vacas con bosques, buscando capturar carbono mientras produce carne con menor huella ambiental. Ambas encarnan una idea ambiciosa: convertir a la Orinoquía en la gran despensa de alimentos de Colombia, y por qué no, para el mundo.

“Colombia es uno de los siete países que la FAO ha identificado con las condiciones para producir la comida del futuro”, dice Gabriel Jaramillo, exbanquero internacional y fundador de Hacienda San José. “Tenemos agua, buena luminosidad, estructura del suelo, biodiversidad robusta y bosques intactos. Aquí no hay que corregir nada, hay que cuidar lo que ya hay”.

Jaramillo llegó a los llanos sin haber tenido nunca una vaca. Hoy lidera uno de los experimentos ganaderos más sofisticados del país, asesorado por el CIAT y el Banco Mundial. Su hato ha reducido en 50% el ciclo de crecimiento de las reses, captura más carbono del que emite y emplea a pobladores locales, incluyendo un 35% de comunidades indígenas. “Nuestra primera innovación fue sembrar pasto en un potrero”, explica. “Ahora creamos un estolón que se reproduce más rápido y captura carbono con raíces profundas.”

En el CIAT, el científico Jacobo Arango lo confirma: “La Hacienda San José es un caso único. Con forrajes mejorados como la Urochloa humidicola, logramos persistencia bajo encharcamiento y suelos ácidos. Se puede tener una finca con huella de carbono negativa”.

Es decir, producir carne y mejorar el clima. Arango destaca que las aves silvestres han sido un buen indicador: la biodiversidad no solo se mantiene, sino que prospera.

La otra cara de la apuesta agroindustrial es La Fazenda, de Agropecuaria Aliar, empresa fundada en 2006 por inversionistas de Santander y Antioquia. Lo que comenzó con maíz y soya para alimentar a los pollos de MacPollo hoy es un ecosistema integrado que incluye suelos cubiertos con brachiaria, microorganismos para regenerar la tierra y maquinaria de precisión.

“No movemos el suelo. Queremos que siempre tenga vida”, afirma Alexander Ramírez, su gerente jurídico.

La Fazenda también ha apostado por la inclusión social. Con 3.300 empleados, ha diseñado estrategias de transferencia tecnológica hacia las comunidades campesinas e indígenas de la región, muchas de ellas sin acceso previo a capacitación ni maquinaria. “Puerto Gaitán ha sido llamado Puerto Paro por los constantes bloqueos sociales. Nosotros hemos respondido con trabajo conjunto y transferencia de conocimiento”, agrega Ramírez.

Pero las cifras también hablan. Puerto Gaitán, epicentro de esta revolución, concentra la mayor producción de maíz y soya del país. Solo en 2024, la altillanura sembró el 87% del fríjol soya y el 47% del maíz amarillo tecnificado de Colombia.

“Con un millón de hectáreas podríamos sustituir las importaciones de grano”, dice Arturo Dajud, gerente nacional de la Iniciativa Soya Maíz. “Hoy importamos 8,8 millones de toneladas para alimentar pollos, cerdos y vacas”.

La dependencia externa es también un riesgo geopolítico. “Colombia está vulnerable a cualquier disrupción global. Si pasa algo, no tenemos con qué alimentar nuestros animales”, advierte Dajud.

Por eso, la iniciativa Soya Maíz promueve un modelo de integración vertical, precios de paridad internacional y confianza en el productor local.

“El mercado no te va a pagar más porque produzcas en zonas difíciles. Hay que ser eficientes. Si producimos seis toneladas de maíz por hectárea, somos competitivos. Si producimos dos, no hay negocio”, puntualiza Dajud. Y para eso se necesita inversión en genética, investigación y sostenibilidad.

El modelo también ha atraído inversionistas internacionales. Gabriel Jaramillo señala que “gente como Harry Dewitt, de Blue Sky Farms, ya compró parcela en Vichada. El reto es darles seguridad jurídica para que inviertan sin miedo”.

Frente a la cara optimista y la visión de una Orinoquía como potencia agroindustrial, hay muchos desafíos. El primero, y más recurrente entre los consultados, es la inseguridad jurídica.

“El gran cuello de botella es el régimen de tierras baldías”, afirma Rafael Puyana, investigador de Fedesarrollo. “Muchos proyectos están atados a predios cuya propiedad no está clara. La informalidad supera el 70% en seis de los siete municipios de la Altillanura”.

Esto desincentiva la inversión y limita el acceso a crédito. “El comprador no paga más por la incertidumbre. El que invierte necesita seguridad jurídica para tener derecho real sobre el dominio”, anota Dajud.

Fedesarrollo propone una ley especial para la Orinoquía que modernice el régimen de tierras, elimine la UAF como límite y permita continuidad a proyectos productivos sobre predios baldíos.

A eso se suma la falta de infraestructura: las vías primarias suman apenas 0,1 km por cada 100 km². Las trochas del Vichada son intransitables en invierno.

“Una empresa tiene que llegar aquí y montar desde el acueducto hasta la conectividad celular”, explica Clara Serrano, directora ejecutiva de Prorinoquía. “Eso encarece las inversiones y reduce la competitividad”.

Según el estudio de Fedesarrollo, por cada kilómetro adicional de vía primaria que se construya en la región, el PIB podría aumentar en 36.000 millones de pesos. Pero eso requiere voluntad política, mecanismos de financiación innovadores y alianzas público-privadas. “No hay una vía más eficiente que las APP”, dice Felipe Fonseca, director de Misión Orinoquía.

También hay retos logísticos: Puerto Carreño, el puerto colombiano más cercano a Europa y África, tiene potencial pero infraestructura precaria. La navegabilidad del río Meta es de solo ocho meses al año y la infraestructura portuaria es básica. A esto se suma la falta de educación técnica: “Hay que formar 23.000 profesionales y técnicos especializados”, dice Puyana.

Pero, como toda revolución, requiere un “big push”: un empujón coordinado entre Estado, empresas y ciencia. Formar talento, asegurar insumos, crear confianza jurídica y conectar a los productores con el mercado. Solo así la Orinoquía podrá convertirse en lo que Mato Grosso es hoy para Brasil.

“Esto no es un greenfield, es un brownfield”, afirma Gabriel Jaramillo. “Ya hay ejemplos en carne, en palma, en soya. Si desarrollamos 2 millones de hectáreas con productividad y sostenibilidad, la Orinoquía podría valer lo mismo que la mitad de la economía colombiana de hoy”.

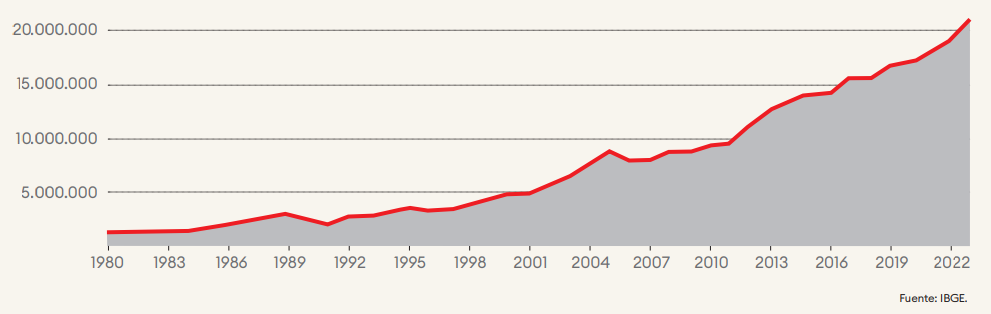

Tal vez suene exagerado. Pero no lo es más que pensar que hace dos décadas, Mato Grosso apenas cultivaba un millón de hectáreas, y hoy lidera la producción agroindustrial de Brasil con más de 20 millones de hectáreas anuales.

En palabras de Jacobo Arango, “las dimensiones son gigantes pero las condiciones son difíciles”.

HECTÁREAS COSECHADAS EN MATO GROSSO

El caso de Mato Grosso refleja los frutos de décadas de inversión pública y privada: pasó de tener 1 millón de hectáreas cosechadas en 1980 a casi 20 millones en 2020. Para 2024, se consolidó como el principal productor de ganado bovino, soya, maíz y algodón en Brasil, bienes en los que Brasil es líder mundial.