En medio de las movilizaciones del paro nacional se ha pedido una nueva constitución. ¿Es esta realmente la solución? Aquí algunas enseñanzas que ya le ha dejado la historia al país.

El espíritu refundacional ha proliferado en las últimas semanas en Colombia. Los clamores por una nueva constitución son quizá el símbolo más claro de ello. Yo, sin embargo, creo que esa es la manera menos fértil de canalizar el descontento popular. No porque la sociedad no necesite cambios profundos, sino porque los cambios que necesita no suelen venir de rituales refundacionales.

La forma más sencilla de pensar esto es preguntarse cuál de las refundaciones de Colombia a lo largo de la historia ha traído mejoras sistemáticas en las condiciones de vida de la persona promedio.

Lea también: El mito del empresario multimillonario y la desigualdad en Colombia

La primera refundación que a todos se les viene a la cabeza es la declaración de independencia y la conformación del Estado Nación. Toda la historia patria nos habla de la grandeza y heroísmo de los próceres en este proceso. Con seguridad esas gestas mejoraron profundamente la vida de las personas del común ¿cierto?

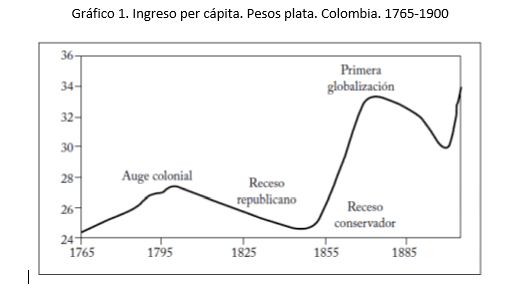

Bueno, realmente, no. De hecho, si algo, las condiciones de vida de la persona promedio se redujeron luego de la Independencia. Salomón Kalmanovitz y Edwin López estiman que el ingreso per cápita en Colombia decreció sistemáticamente desde el inicio de la Guerra de Independencia hasta mediados del siglo (ver Gráfico 1).

Las razones de esta decadencia económica estuvieron asociadas a varios elementos. Primero, la guerra destruyó buena parte del aparato productivo del territorio. Segundo, los conflictos diplomáticos originados por la guerra trajeron la interrupción del comercio internacional por varios años. Tercero, el nuevo país independiente estuvo sumido en una profunda inestabilidad interna que lo llevó incluso a la separación en varios Estados diferentes. Finalmente, luego de estabilizadas las nuevas fronteras, el ascenso de una burocracia criolla poco experimentada trajo caos administrativo y limitó la capacidad estatal de los nuevos gobiernos.

Una segunda gran refundación política de Colombia vino a darse con la aprobación de la Constitución de 1863, luego de que la revolución liberal liderada por Tomás Cipriano de Mosquera derrocara al gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez. Este periodo trajo el federalismo y la no intervención estatal a su máxima expresión, ofreciendo espacio para el aprovechamiento de algunas oportunidades asociadas a la primera globalización. No obstante, también trajo consigo profunda inestabilidad social y política. En tan solo 25 años el país experimentó tres guerras civiles, decenas de revoluciones locales e infinidad de escándalos de corrupción.

El caos político fue tal que para mediados de la década de 1880 el deseo de reforma era dominante en la opinión pública y, usando esto como plataforma, Rafael Núñez lanzó un nuevo proyecto refundacional. Este proyecto, eventualmente, se conocería como la Regeneración y se consolidaría con la aprobación de la Constitución de 1886.

Lea también: La nueva generación de economistas en Latinoamérica

La Regeneración, al retornarle poderes al gobierno central, logró estabilizar temporalmente la situación política en el país. No obstante, su política proteccionista y su alta intervención en amplias esferas de la vida económica trajo una profunda recesión que vendría a estar acompañada por un gran caos monetario donde la inflación reinaría. A finales del siglo, las tensiones políticas resurgirían y una guerra civil aún más destructiva que las pasadas terminaría sumiendo al país en la peor de sus crisis.

Así, en ninguno de estos grandes rituales fundacionales se logró mejorar sistemáticamente las condiciones de vida de las personas del común. Lo que sí lograron todos estos rituales fue un reemplazo de las élites existentes por unas nuevas. Con la Independencia, los ricos criollos reemplazaron a los ricos españoles; con la Constitución de 1863, los Radicales liberales reemplazaron a los conservadores; y, con la Regeneración, una nueva generación de conservadores se deshizo de los Radicales.

En cada una de estas etapas las nuevas élites (no mucho más decentes que las anteriores) renovaron las narrativas para validar la existencia de sus privilegios e introdujeron nuevos símbolos de prestigio, enalteciendo sus propias figuras. Estos son los orígenes de las estatuas, las banderas, y los himnos que aún hoy sacralizamos, así no nos hayan traído mayor bienestar a nosotros o a nuestros ancestros.

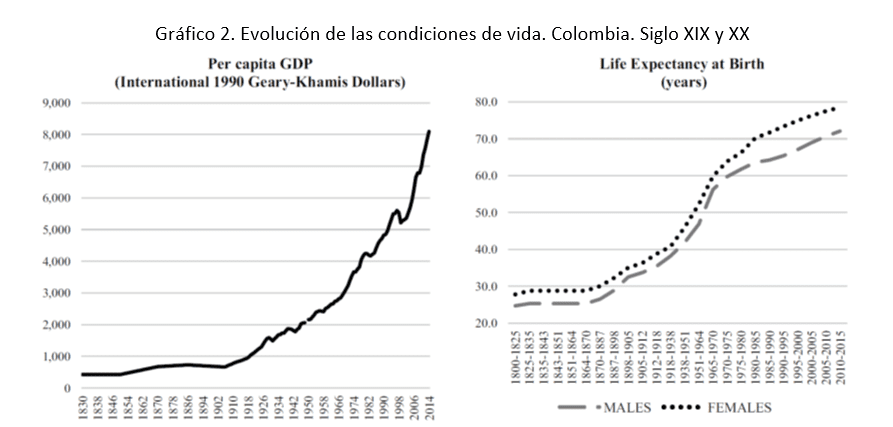

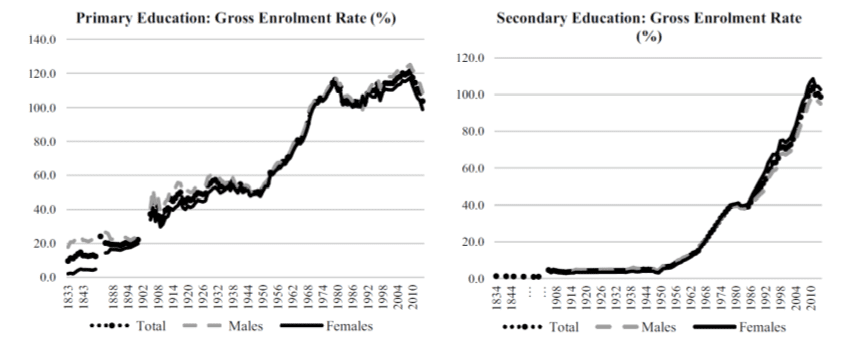

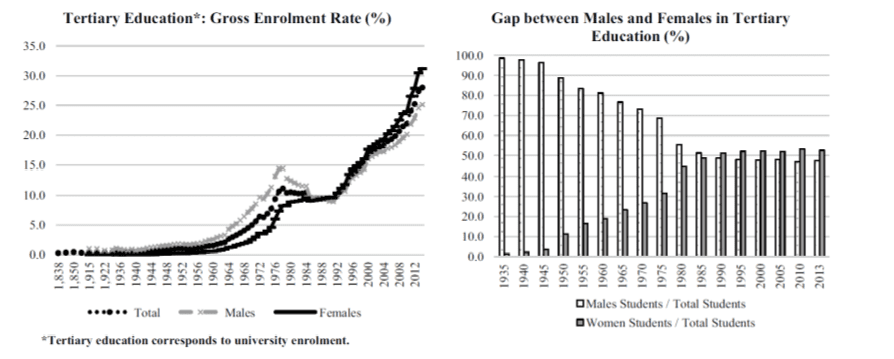

Ahora bien, nada de esto quiere decir que las condiciones de vida del colombiano promedio no hayan mejorado desde tiempos coloniales. Todo lo contrario. Estas han mejorado sostenidamente, en particular, durante el siglo XX. Juliana Jaramillo, Adolfo Meisel, y María Teresa Ramírez ilustran esto maravillosamente en su investigación (véase Gráfico 2).

Lea también: El estatus social, la fuerza que mueve al mundo

Sin embargo, estas mejoras han estado lideradas por progresos moderados y no por rimbombantes hitos refundacionales. De hecho, esta fue quizá la gran epifanía de la clase política colombiana luego de la Guerra de los Mil Días. No era necesario refundar la patria para llegar al poder y logra introducir reformas relevantes.

Lea también: El nacionalismo detrás de la lucha contra la desigualdad

Esta actitud moderada ha dominado, por generaciones, la política colombiana. Incluso la Constitución de 1991 es heredera de dicha actitud. La Asamblea Nacional Constituyente del 91, en vez de intentar reinventar la identidad del país y desarrollar toda una nueva simbología alrededor de ella, tuvo la muy afortunada postura de concentrarse en consolidar principios que la sociedad ya había identificado como prioritarios y hacia los que ya se estaba dirigiendo. Cosas como profundizar la descentralización, consolidar la división de poderes, fortalecer la laicidad del Estado, y ampliar el reconocimiento de derechos económicos y sociales respondían a objetivos de largo plazo los cuales, por cierto, siguen siendo buenos referentes en la actualidad.

Así, aunque la Constitución del 91 no resolvió los problemas del país, tal como ninguna de las previas constituciones, no destruyó los avances que se habían logrado y cimentó el terreno para canalizar la atención del Estado hacia preocupaciones apremiantes. Esto dio instrumentos adicionales gracias a los cuales muchos de los progresos sociales de las últimas tres décadas han podido surgir.

Con todo esto, abandonar la discusión de reformas concretas que permiten mejoras progresivas para acoger clamores refundacionales que prometen soluciones mágicas no es más que aceptar ser el peón de quienes aspiran a ser las nuevas élites. Tal como Jacques Lacan dijo a estudiantes parisinos luego de Mayo del 68: “A lo que ustedes aspiran como revolucionarios es a un nuevo amo. Lo tendrán…”

Contacto

LinkedIn: Javier Mejía Cubillos

*El autor es Asociado postdoctoral en la división de Ciencias Sociales de la Universidad de Nueva York- Abu Dhabi. Ph.D. en Economía de la Universidad de Los Andes. Investigador de la Universidad de Burdeos e investigador visitante en la Universidad de Standford.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.