Durante años se ha pensado a Colombia como el país el realismo mágico, un lugar en donde pasan eventos extraordinarios. ¿Cómo ha afectado esta idea en la interpretación de los problemas del país?

Cada país tiene un puñado concreto de ideas que son fundamentales en la construcción de su identidad nacional. En Colombia, durante los últimos 50 años, quizá la idea que más ha influenciado nuestra visión de qué tipo de nación somos es el realismo mágico.

Inspirados en el realismo mágico, solemos pensar en Colombia como un mundo donde la cotidianidad está dominada por la ocurrencia de eventos extraordinarios. Bajo esta visión, Colombia no es un país común y corriente, donde pasan cosas normales como en el resto del mundo; es un suelo con una fertilidad que desborda la imaginación, en el que la lógica y las regularidades empíricas son conceptos inútiles para entender cómo funcionan las cosas.

Lea también: ¿A qué edad se debe hacer un doctorado?

Esta visión la hemos adoptado con convicción y se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad. La vemos todos los días en expresiones de sorpresa contenida como “esto definitivamente es Macondo”, “esto solo pasa acá”, y, el más reciente, “esto es Polombia”. Incluso, hemos logrado vender esta idea exitosamente al mundo. Basta ver que la trama de Encanto, la película de Disney que explota los símbolos más queridos de la colombianidad, habla de la paradoja de una mujer normal que vive en un mundo lleno de gente y eventos mágicos.

En mi opinión, el realismo mágico es un gran referente para pensar la cosmovisión colombiana, la cual tiene unas raíces profundas en las mitologías y supersticiones prehispánicas y cristianas. También diría que es un buen eslogan publicitario; el exotismo y misterio que emana de la idea de un lugar donde la magia vive debe ser todo un imán turístico.

Sin embargo, creo que es una idea que ha impactado inadecuadamente nuestra interpretación práctica de los problemas del país. La narrativa prevalente durante las recientes protestas lo ilustra bastante bien. Esta narrativa se caracterizó por promover la indignación, describiendo los problemas de Colombia como cosas únicas, cosas que no pasan en ningún otro lugar del planeta, y que parecen escapar la razón humana.

Esta narrativa es completamente equivocada, pero no porque los problemas que tiene Colombia no sean indignantes desde casi cualquier postura moral, por supuesto que lo son. Es equivocada porque estos problemas son, en su mayoría, exactamente los mismos problemas que enfrentan el resto de países con niveles de ingresos similares a Colombia.

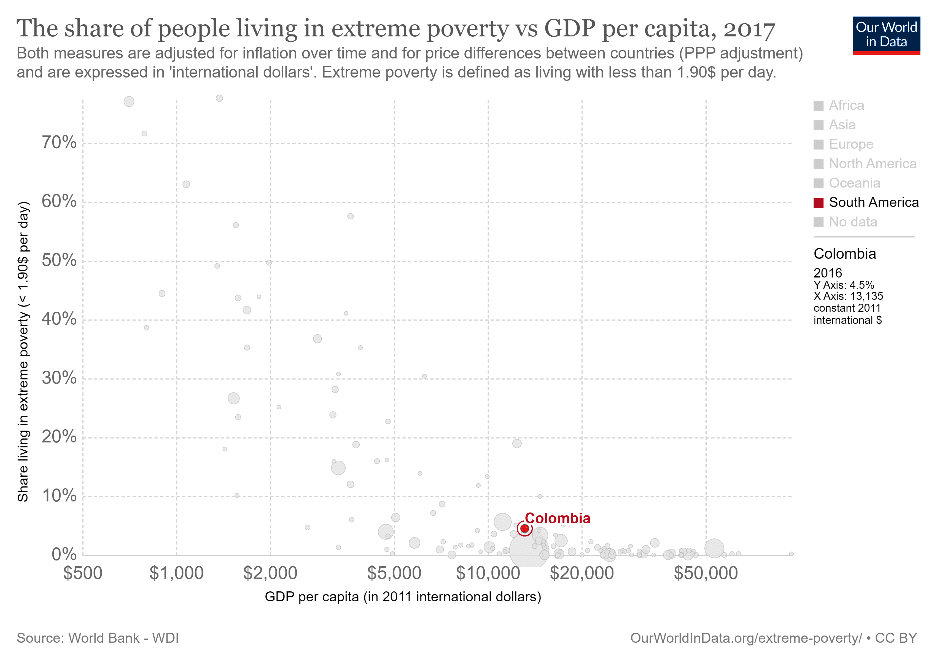

Por ejemplo, es claro que en Colombia hay mucha pobreza. Cerca del 5 % de la población vive con menos de 1.90 USD al día. Por supuesto que esto es terrible. Cada persona dentro de ese 5 % vive una tragedia completa. Sin embargo, esta cifra es bastante normal en el mundo. Es más, es similar a la de la mayoría de países que, como Colombia, gozan de ingresos medios-bajos. Incluso es una cifra menor al promedio mundial y es, básicamente, la misma del promedio latinoamericano.

Lea también: Esto es lo que aporta en impuestos el 1 % más rico de Colombia

En otras palabras, Colombia tiene la cantidad de pobres que uno esperaría a partir de su ingreso per cápita y su población. Ver esto gráficamente en la Figura 1 es muy ilustrativo. Colombia está ahí, en medio de la nube de puntos, siguiendo la tendencia negativa entre el ingreso per cápita y la pobreza.

Esta relación negativa entre ingreso per cápita y pobreza tiene todo el sentido del mundo. Es bastante lógico que países más ricos tengan menos gente pobre. De la misma forma, prácticamente todo atributo colectivo de una sociedad está altamente correlacionado con su nivel de ingreso per cápita. La lógica es la misma, países más ricos tienen más recursos para enfrentar los problemas de sus sociedades. Esto es incluso cierto para problemas no estrictamente materiales.

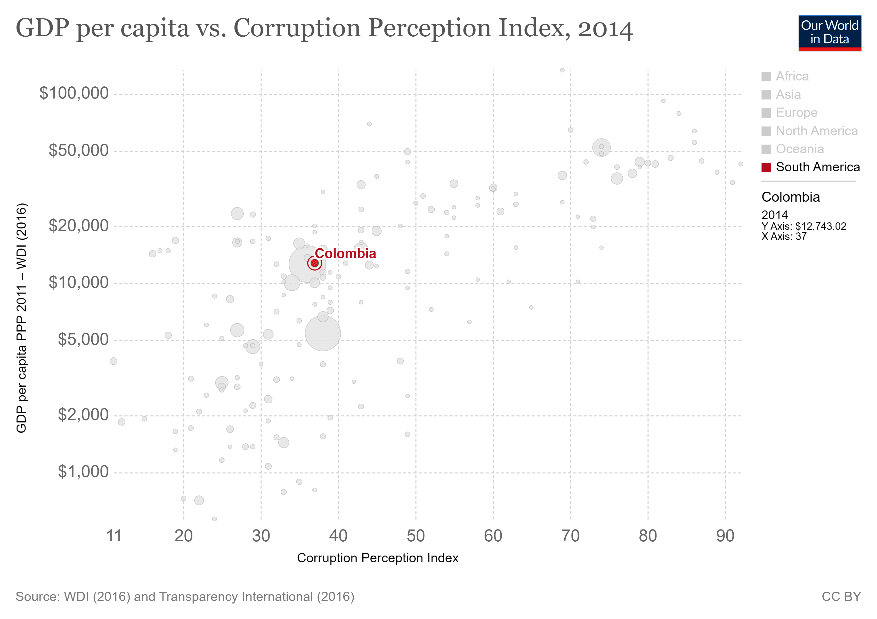

Piénsese, por ejemplo, en la corrupción. Durante las protestas en Colombia se oía decir todos los días cómo el gobierno colombiano era extraordinariamente corrupto. Sin embargo, cuando se toman los datos de Transparencia Internacional, los cuales capturan la percepción de expertos y empresarios, Colombia no parece ser extraordinariamente corrupto.

En la Figura 2 se puede ver esto (nótese que un mayor indicador indica menor corrupción). Como es de esperar, Colombia es más corrupto de lo que suelen ser países más ricos. No obstante, es menos corrupto de lo que suelen ser países más pobres. Los niveles de corrupción en Colombia se parecen, más bien, a los de países como Argelia o China, que tienen ingresos per cápita cercanos a los de Colombia.

Lea también: La nueva generación de economistas en Latinoamérica

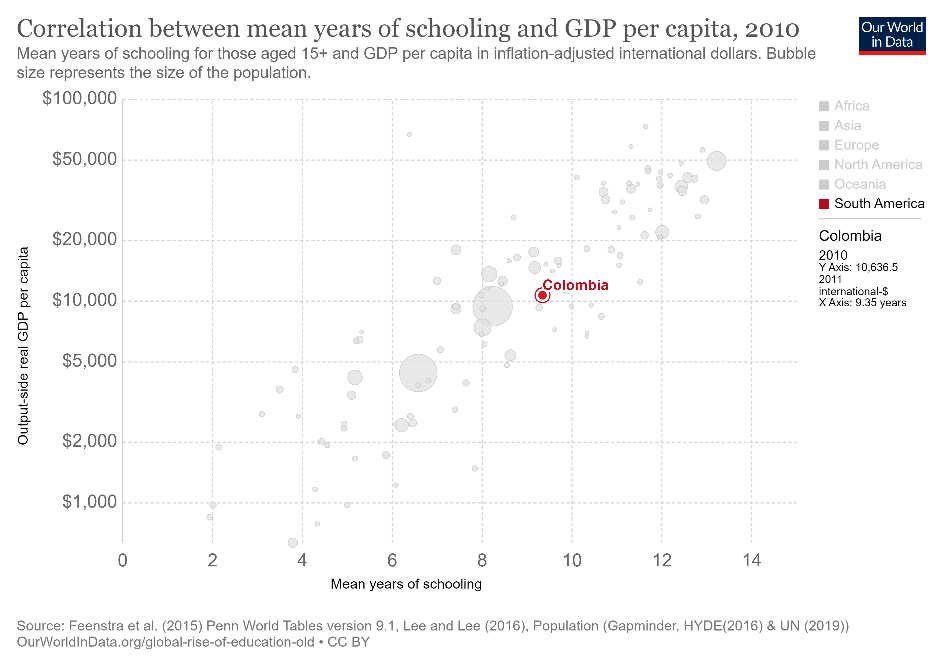

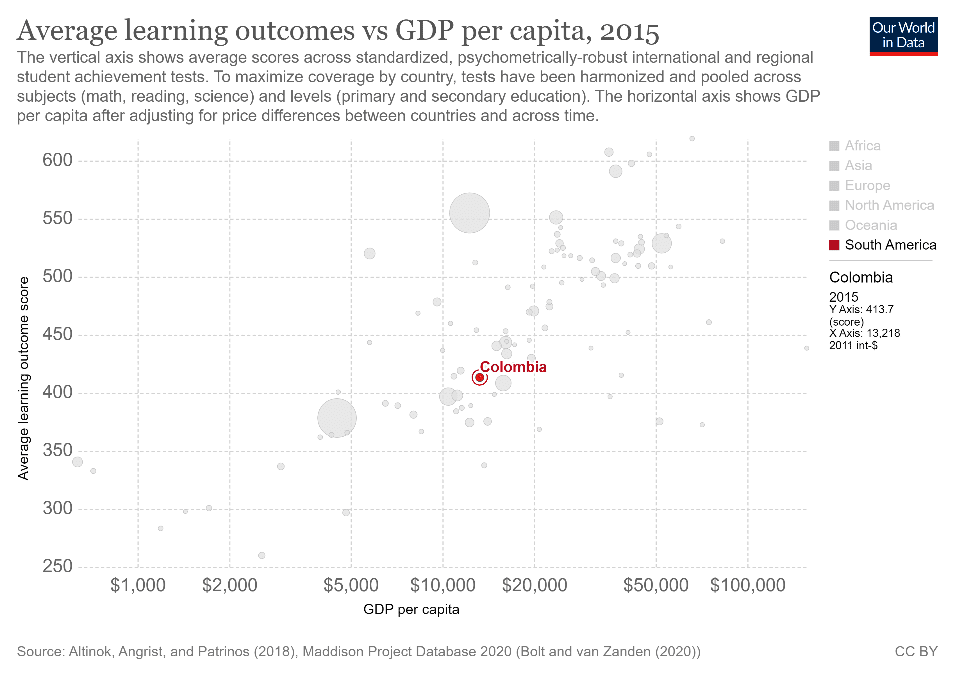

De la misma forma, los frutos de la política pública en Colombia también son los que se esperaría de un país con su nivel de ingresos. Por ejemplo, la cantidad y calidad de la educación que reciben los colombianos es, básicamente, la misma que reciben sus pares en ingresos.

En promedio, para 2010, un colombiano accedía a 9 años de educación (véase Figura 3), tal como una persona promedio en Jordania o Sudáfrica, países con quienes también compartimos similares puntajes en pruebas estandarizadas de calidad de la educación (véase Figura 4) y, como se imaginarán, ingresos per cápita.

Podría continuar por páginas y páginas con ejemplos al respecto. Sin embargo, confío que el punto es claro ya. La suerte de Colombia, como sociedad, no es atípica. De hecho, es bastante promedio. No importa que nuestra cultura nos haya inculcado la idea de que vivimos en un mundo mágico fuera de lo normal, la mayoría de los atributos de la sociedad colombiana son exactamente aquellos que uno esperaría de una sociedad con un ingreso medio-bajo.

Lea también: El mito del empresario multimillonario y la desigualdad en Colombia

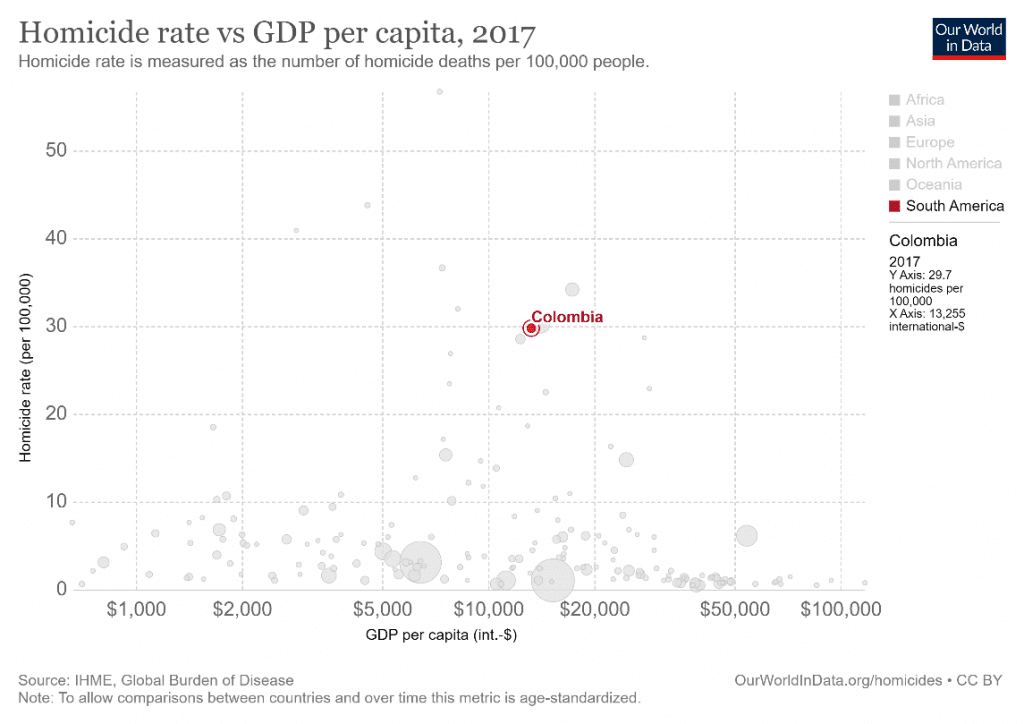

Existen, sin embargo, un puñado de aspectos en los que Colombia sí es extraordinaria. Quizá el más relevante está en sus altísimos niveles de violencia. Aunque haya sido quizá el país con la mayor reducción en violencia de la última generación, Colombia sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo. Y esto no es algo que comparta con sus pares en ingresos (véase Figura 5). Para 2017, mientras países como China o Argelia tenían tasas de homicidio cercanas a 2 muertes por cada 100.000 personas, en Colombia esta cifra era de 30. Es decir, más de 10 veces los niveles de países con ingresos similares.

Ahora bien, más allá de desmitificar nuestra singularidad, ¿de qué sirve identificar cuáles problemas comparte Colombia con sus pares de ingresos y cuáles no?

Diría que sirve para entender que los problemas sociales no existen, simplemente, porque haya falta de indignación o voluntad. Usualmente existen limitaciones prácticas, asociadas a la disponibilidad de recursos, que sostienen la existencia de estos problemas. Esto tiene dos implicaciones inmediatas.

Primero, como en todo contexto donde hay recursos limitados, es necesario priorizar y usar los recursos de la forma más eficiente posible. Así, saber que países con recursos similares han solucionado sistemáticamente cierto tipo de problemas habla de la posibilidad práctica de atacar esos problemas y la necesidad de priorizar en ellos. Por ejemplo, yo diría que Colombia debe continuar priorizando sus esfuerzos por reducir la violencia ya que sabemos que es posible que una sociedad con nuestros ingresos sea menos violenta.

Segundo, aunque sea posible lograr mejoras puntales a través de la buena voluntad y de ganancias en eficiencia, el tamaño y la amplitud de las transformaciones que necesita Colombia no se lograrán con su actual nivel de ingresos. Es decir, Colombia no puede aspirar a tener condiciones de vida de un país desarrollado, sin generar la riqueza de un país desarrollado.

Y aunque esto último pueda sonar obvio, no es posible enfatizarlo demasiado en un contexto como el actual, en el que la conversación sobre crecimiento económico ha sido opacada por el ruido de la indignación. Esto ha dado pie a la proliferación de propuestas populistas que traerán costos permanentes para el crecimiento económico del país. No nos podemos confundir. Cualquier plan que afecte sistemáticamente el crecimiento económico no hará más que acentuar los problemas del país en el largo plazo.

Contacto

LinkedIn: Javier Mejía Cubillos

*El autor es Asociado postdoctoral en la división de Ciencias Sociales de la Universidad de Nueva York- Abu Dhabi. Ph.D. en Economía de la Universidad de Los Andes. Investigador de la Universidad de Burdeos e investigador visitante en la Universidad de Stanford.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.