Hace más de 40 años nació el Grupo Empresarial Antioqueño, que es la viva representación del esfuerzo de la élite antioqueña por evitar el control de grandes empresas de la región por empresarios de otras regiones.

El Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) es una figura mítica en el mundo de los negocios en Colombia. Contrario a otros conglomerados populares del país, que existen bajo una figura corporativa concreta (e.g. el Grupo Aval, la Organización Ardila Lülle, Valorem), el GEA, en sentido estricto, no existe. Es decir, el GEA no es realmente una corporación, es la descripción de la propiedad cruzada entre algunos de los grandes holdings antioqueños.

Para ser más precisos, cuando se habla del GEA se está haciendo referencia a que hay una especie de keiretsu (un modelo de grupo empresarial bastante popular en Japón durante el siglo XX) entre Grupo Argos, Grupo Sura, y Grupo Nutresa.

Lea también: Venezuela no colapsó por producir mucho petróleo

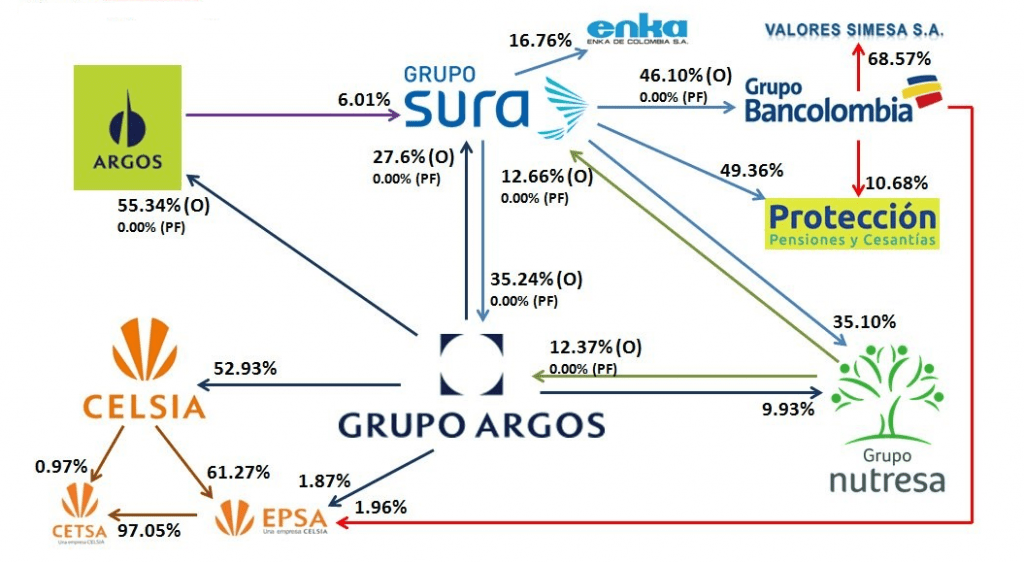

Grupo Sura es dueño del 35 % de Grupo Nutresa y Grupo Argos, Grupo Nutresa es dueño del 12 % de Grupo Argos y Grupo Sura, y Grupo Argos es dueño del 27% de Grupo Sura y de cerca del 10 % de Grupo Nutresa (véase Figura 1). Cada grupo mantiene independencia operacional, pero algo de coordinación implícita entre ellos existe, aún en ausencia de una cabeza visible que represente esa coordinación.

Figura 1. Grupo empresarial antioqueño. Estructura de propiedad. Compañías listadas en la Bolsa de Valores de Colombia. 2018. Fuente: Moreno (2018)

Usualmente, cuando se piensa en el origen del GEA, se tiene en mente el momento en el que un grupo de la élite empresarial antioqueña sumó esfuerzos y compró la participación que Jaime Michelsen había adquirido en Grupo Nutresa (La Compañía Nacional de Chocolates, para ese momento). Esta transacción se formalizó hace 40 años y fue un esfuerzo explícito por evitar la progresiva adquisición y control de empresas antioqueñas que empresarios de otras regiones, como Ardila, Santo Domingo, y Michelsen, habían emprendido desde finales de los 60s.

Este evento, que llegaría a conocerse como el enroque paisa, no fue más que la formalización más publicitada de uno de los elementos que ha caracterizado por generaciones a la élite empresarial antioqueña: su gran cohesión. Así lo demuestran los resultados más recientes de mi agenda de investigación. Estos resultados, disponibles aquí, harán parte del libro Roots of Underdevelopment: A New Economic (and Political) History of Latin America and the Caribbean editado por Felipe Valencia Caicedo, pronto a ser publicado por la editorial Palgrave Macmillan.

En esta investigación se combinaron datos de interacciones sociales entre la élite antioqueña e información sobre su actividad bancaria entre 1870 y 1930. Con esto se logró evidenciar cómo la élite antioqueña, aunque bastante diversa, estaba profundamente conectada. Por generaciones, cientos de personas, provenientes de decenas de familias, fueron forjando relaciones de amistad, de matrimonio, y de política sobre las que se soportó una amplia serie de negocios.

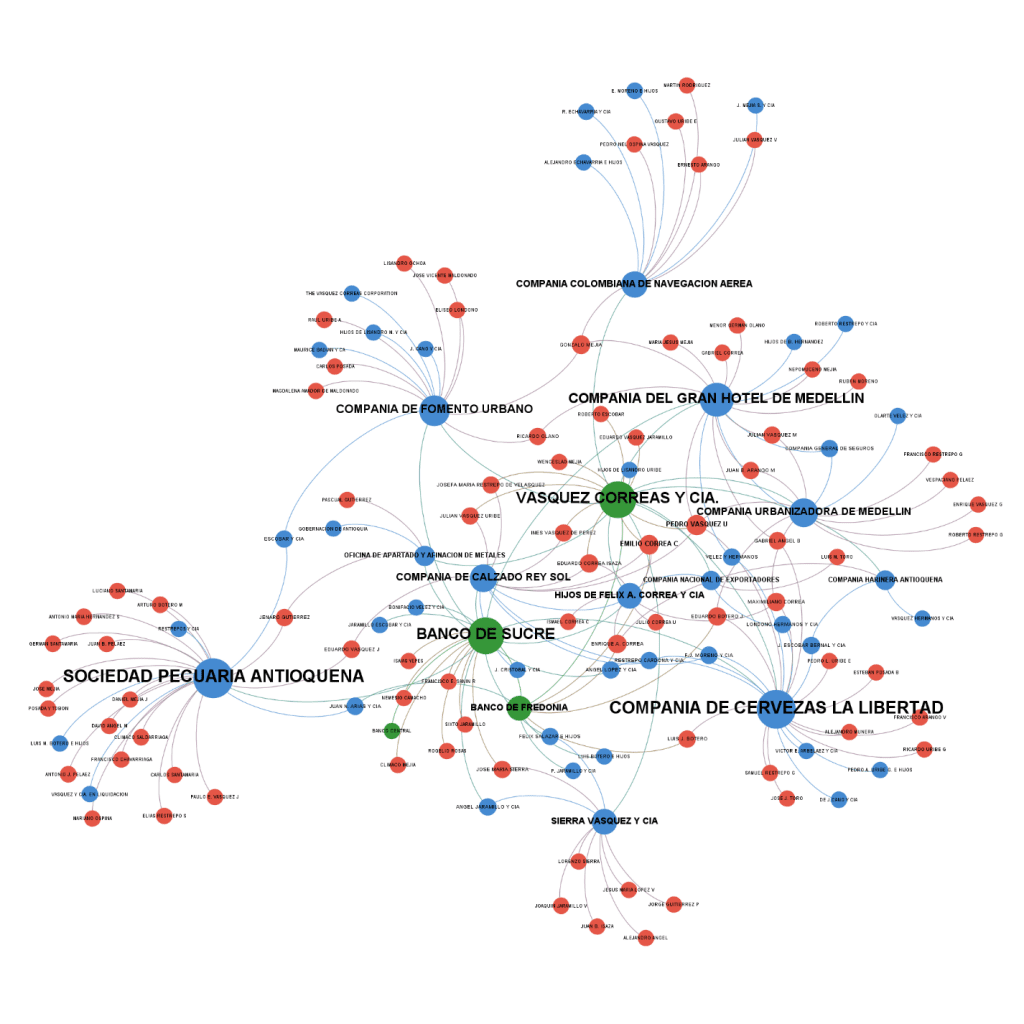

Un ejemplo sencillo de esto son las operaciones de las familias Vásquez y Correa, quienes a comienzos de siglo XX lideraron la creación de un gran número de empresas en el sector bancario, industrial, constructor, agropecuario y de servicios (véase Figura 2). De la fundación de estas empresas también hicieron parte familias como los Echavarría, Restrepo, y Ospina, quienes, independientemente, lideraron la creación de muchas de las empresas más icónicas de la industrialización antioqueña, muchas de las cuales pueden pensarse como precedentes de los actuales Sura, Argos, y Nutresa.

Lea también: No necesitamos empresarios buenos

Figura 2. Red de compañía de los bancos Vásquez Correa y Cia. y Banco de Sucre. c.1905. Fuente: Mejia (2021)

Estas familias eran autónomas. Cada una de ellas solía tener una firma independiente desde la cual se manejaban sus propios intereses. Es más, muchas de ellas competían por controlar el mismo mercado. Por ejemplo, los Echavarría y Ospina eran dueños de bancos que competían con los de los Vásquez y Correas. Sin embargo, nunca dejaron de aprovechar las oportunidades rentables de asociarse.

Mucho menos, dejaron de cooperar a un nivel más amplio en esfuerzos colectivos como sería la fundación de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín o la ANDI. Adicionalmente, estas familias alimentaron una identidad de comunidad y fortalecieron ideales colectivos que vinieron a plasmarse en el imaginario del industrial antioqueño defensor del progreso económico y los valores familiares.

Entender esto es importante por varias razones. Para empezar, hay un elemento algo inspiracional en esta historia. Competir y cooperar es posible. La vida dentro y fuera del mercado se entrelaza y es saludable para las personas (y, seguramente, también para sus negocios) hacer acuerdos cuando es necesario y combatir cuando corresponde. La armonía social no es jardín de rosas donde todos siempre sonríen, sino un ambiente donde existen mecanismos pacíficos para solucionar los conflictos y donde, en conjunto, la sociedad puede prosperar.

Por otro lado, pensar en esto es un ejercicio intelectual valioso. Esta historia enseña a pensar con más rigor en la identidad, el comportamiento y los incentivos de las élites. Algunas de las tradiciones intelectuales más influyentes de la historia se han basado en la idea de clases sociales homogéneas, donde las élites tienen una voz unísona y controlan a su gusto el destino de la sociedad.

Esta historia nos enseña que, aunque hay personas con extraordinaria influencia, el funcionamiento del sistema es menos la función de un puñado de nombres que quieren lo mismo, y más la evolución de las tensiones entre comunidades amplias y diversas con un conjunto profundamente complejo de interrelaciones.

Lea también: ¿A qué edad se debe hacer un doctorado?

Así, aunque su cohesión ancestral fue importante, fueron las tensiones de la élite antioqueña con las élites de otras regiones las que llevaron, hace 40 años, al enroque paisa. Y aunque el área de influencia de la mayoría de las grandes élites regionales se ha ampliado, aún hoy existen tensiones entre estas. Tensiones equivalentes son recurrentes incluso entre diferentes élites dentro de las mismas regiones. Por ejemplo, en los 80s y 90s, esta élite empresarial antioqueña tradicional tuvo conflictos intensos con otras élites en Antioquia, algunas rurales, otras nacientes en el negocio del narcotráfico. Entonces, no, las élites no son monolíticas y esto tiene impactos profundos en cómo se debe pensar el funcionamiento del sistema.

Finalmente, para uno como ciudadano hay un elemento tremendamente útil en esta reflexión, ya que las élites suelen ser el hombre de paja preferido por los populistas. Para el populista es bastante fácil hablar de la élite como una figura mítica y canalizar la insatisfacción de las masas hacia ella. Hitler lo hacía, Chávez lo hacía, y en Colombia nuestros populistas actuales también lo hacen.

Ante esta práctica no existe mayor poder para el ciudadano que entender con precisión quién es esa élite y cuáles son exactamente sus capacidades y sus intereses. Esta puede ser la diferencia entre aceptar el discurso del populista y ser una pieza útil en sus planes y ser autónomo, apoyando alternativas menos populares, pero, seguramente, más realistas y mejor intencionadas.

Contacto

LinkedIn: Javier Mejía Cubillos

*El autor es Asociado Postdoctoral en el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford. Ph.D. en Economía de la Universidad de Los Andes. Ha sido investigador y profesor de la Universidad de Nueva York–Abu Dhabi e investigador visitante de la Universidad de Burdeos.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.