¿Realmente Colombia agrupa la riqueza social y cultural del planeta entero? ¿La diversidad del país en esos puntos tiene una base real para sentirnos orgullosos?

Hace unas semanas estuve en el pabellón de Colombia en EXPO 2020, la feria mundial que tiene lugar en Dubai este año. Como es usual en las ferias mundiales, cada país lleva de la forma más exuberante posible lo que considera más resaltable de su identidad. El mensaje principal de Colombia en su pabellón era la gran diversidad del país.

A través de varios pisos y un amplio uso de herramientas audiovisuales, el pabellón lleva a los visitantes por un viaje a las diferentes regiones del país y argumenta cómo, en conjunto, Colombia aglomera en el rincón de Sudamérica toda la riqueza del planeta.

Lea también: El éxito profesional requiere identificar los códigos sociales

Aunque este mensaje alimentó intensamente mi orgullo patrio, no creo que sea una descripción correcta de la realidad y creo que vale la pena hablar al respecto.

Colombia, en realidad, es un país bastante menos diverso de lo que creemos y reconocerlo abiertamente nos haría bastante bien. Y por supuesto que aquí me refiero a la diversidad social y cultural. Saber qué tan diversa es la naturaleza de Colombia es algo que escapa mi conocimiento. Lo que entiendo es que los expertos describen a Colombia como un lugar muy diverso climática y biológicamente, y yo encuentro eso bastante razonable. Pero insisto, aquí estoy hablando de cuán diversa es nuestra sociedad, lo cual es completamente independiente a qué tan diverso es nuestro ecosistema.

Para empezar, el ejercicio mental más preciso para evaluar qué tan diversa es una sociedad consiste en tomar aleatoriamente dos miembros de aquella sociedad y observar qué tanto se parecen entre sí. Si se parecen mucho, estamos hablando de una sociedad bastante homogénea; si no, se trata de una sociedad más bien diversa.

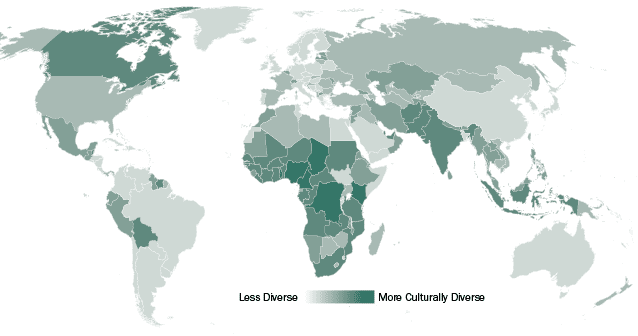

Existen muchos estudios globales sobre diversidad cultural. Los resultados específicos dependen de los datos utilizados y, sobre todo, de la dimensión en la que uno esté comparando a los individuos. El mapa 1 muestra datos de uno de estos estudios, donde se compara qué tan diferentes son las lenguas que hablan las personas de cada país. Ahí es posible ver cómo, incluso en el contexto latinoamericano, Colombia es un país bastante poco diverso.

Mapa 1. Diversidad cultural a lo largo del mundo.

Fuente: Pew Research Center

Lea también: ¿Son las habilidades técnicas más rentables que las humanísticas?

No obstante, no creo que hagan falta datos sistemáticos para reconocer lo poco diversa que es la sociedad colombiana. Una reflexión desprevenida de la vida cotidiana en el país basta. Piense en qué tan diferentes son las personas en un bus en Bogotá, o en un vagón de metro en Medellín, un día cualquiera. Casi todas estas personas tendrán con seguridad como lengua materna el español, la inmensa mayoría de ellas habrá sido criada en contextos católicos, y casi todos serán mestizos provenientes de familias que han vivido por generaciones en Colombia.

Este no es el caso en grandes ciudades de buena parte del mundo. En cualquier bus o metro en Nueva York, Londres, Sídney, Dubai, o París hay personas de muy diferentes orígenes étnicos, lingüísticos y religiosos.

El día a día de un colombiano promedio está impresionantemente dominado por la carencia de diversidad cultural. Yo, por ejemplo, vine a conocer por primera vez a un musulmán en mis 20s, cuando me mudé fuera de Colombia (aunque cerca del 25% de la población mundial es musulmana). De nuevo, este no es el caso en buena parte del mundo. En contextos realmente diversos, las personas, desde su infancia, están expuestas a escuelas, buses, estadios, oficinas, etc. donde hay una gran cantidad de gente de diferentes religiones, razas, y nacionalidades.

¿Pero cómo es que un atributo tan claramente ausente en nuestra sociedad se convierte en una pieza fundamental de nuestra identidad patria? Yo creería que existen dos grandes razones. La primera es una equiparación errónea del mestizaje con la diversidad. Es cierto que los colombianos somos producto de una mezcla de ingredientes de todas partes del mundo. El colonialismo ibérico juntó diversas culturas nativas americanas, europeas, y africanas en ambientes de interacción cercanos. Pero esos ingredientes se han mezclado intensamente por siglos y son, en la actualidad, compartidos por la inmensa mayoría de la población, representando, más que nada, una cultura común.

El segundo elemento es bastante más difícil de abordar y viene de la existencia actual de una gran cantidad de comunidades indígenas y afrodescendientes que preservan culturas ancestrales diferentes a la de la mayoría mestiza del país. Este sí es un atributo indicativo de diversidad cultural. Sin embargo, el número de personas pertenecientes a estas comunidades es relativamente pequeño y su desconexión con el resto del proyecto nacional es resaltable.

Lea también: No necesitamos empresarios buenos

Así, por un lado, al pensar en el ejercicio de tomar aleatoriamente dos individuos de la sociedad, es bastante poco probable que uno termine comparando una persona promedio con algún miembro de estas comunidades. Por otro lado, ¿qué tanta validez práctica y moral tiene que la identidad del colombiano promedio esté influenciada por identidades con las que este nunca ha tenido la menor familiaridad? Este, de nuevo, es un elemento difícil de abordar y reflexionar correctamente al respecto, implica pensar ideas como la inclusión y representación en el marco de contextos nacionales con una profundidad mayor de la que esta columna permite.

Ahora bien, ¿por qué vale la pena que la mayoría de colombianos reconozca que vive en comunidades muy homogéneas? Yo diría que esto es bueno porque el mito de la diversidad ha validado toda una serie de lógicas segregacionistas completamente injustificables si reconociéramos lo mucho que nos parecemos los colombianos. Porque Colombia, aunque es una sociedad muy homogénea, es profundamente segregada. Por ejemplo, el regionalismo colombiano es completamente ilógico una vez se acepta el hecho de que los nariñenses, costeños, paisas, rolos, etc. somos profundamente parecidos.

De forma similar, identidades hiper-locales, como la de las personas del norte de Bogotá (que tienen incluso un acento diferente a las personas que viven a unos pocos de kilómetros más allá en el sur de la ciudad), tiene poca sustentación en verdaderas diferencias culturales.

Entonces, en vez de romantizar una idea vacía de diversidad, lo que deberíamos hacer como país es aceptar nuestras similitudes y construir una identidad sobre los elementos que nos unen. Aceptar que somos muy parecidos es un paso indispensable para destruir las barreras artificiales con las que sostenemos un sistema extremadamente injusto.

Contacto

LinkedIn: Javier Mejía Cubillos*

*El autor es Asociado Postdoctoral en el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford. Ph.D. en Economía de la Universidad de Los Andes. Ha sido investigador y profesor de la Universidad de Nueva York–Abu Dhabi e investigador visitante de la Universidad de Burdeos.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.