Colombia tiene un amplio conocimiento sobre la pobreza, pero este contrasta con una profunda ignorancia sobre sus élites. ¿Quiénes son, cuánto ganan, dónde viven, cómo lucen?

He argumentado por mucho tiempo que la desigualdad económica en Colombia es bastante menor de lo que la opinión pública suele pensar. Esta posición siempre ha sido controversial y la crítica que recibe con más frecuencia consiste en señalar que en Colombia hay muchísimos pobres. Y eso es completamente cierto. En Colombia millones de personas son muy pobres. Sin embargo, una sociedad no es muy desigual porque mucha gente sea muy pobre. De hecho, una sociedad en la que toda la población está en la miseria es una sociedad completamente igualitaria.

La pregunta sobre la desigualdad tiene que ver con qué tan grande es la brecha entre los muy pobres y los muy ricos. Es aquí donde la cuestión parece complicarse.

Convierta a Forbes Colombia en su fuente de información económica

Para entender la complejidad de esto permítanme empezar señalando que en Colombia sabemos bastante sobre pobreza. Pocos campos de investigación en el país son más prolíferos que aquellos que tienen como objeto de estudio a las comunidades de menores ingresos. La academia colombiana es una verdadera potencia en temas como pobreza rural, informalidad urbana, desplazamiento, etc. Además del conocimiento forjado allí, el Estado lleva años consolidando sistemas de información donde se sigue con regularidad poblaciones en condición de pobreza, ofreciendo datos exhaustivos sobre sus condiciones de vida.

Este amplio conocimiento de la pobreza contrasta con una profunda ignorancia sobre las élites. Mientras sabemos bastante bien quiénes son los pobres, a qué se dedican, cuánto ganan, qué comen, dónde viven, cómo lucen sus casas etc., de los más ricos del país no sabemos prácticamente nada. En Colombia pocas personas estudian a las élites, y buena parte de la no muy extensa investigación al respecto se caracteriza por usar pocos datos, haciéndola más especulativa que cualquier otra cosa.

Parte de mi agenda de investigación justamente trata de contribuir a que esto cambie. En mis estudios he recolectado información sistemática sobre las élites a lo largo de la historia del país, averiguando quiénes eran sus miembros, con quiénes se casaron, quiénes eran sus amigos, a qué se dedicaban, qué inversiones tenían, qué tan grandes eran sus fortunas, etc. Y, a partir de esa experiencia, creo que hay dos atributos particulares de las élites colombianas que usualmente se pierden de vista.

El primero de ellos es su fragmentación regional. Contrario a lo que muchos suelen creen, en Colombia nunca ha habido una única élite cohesionada. En buena medida, eso se ha debido a la geografía del país y el patrón histórico de poblamiento. En Colombia cada región ha tenido sus élites propias, que, aunque con ciertas conexiones entre sí, han sido comunidades fundamentalmente diferentes las unas de las otras, teniendo cada una sus espacios de interacción, sus costumbres, y sus códigos de prestigio aparte.

Este no es el caso de otros países de la región como Chile, Argentina, Uruguay o Perú. En estos lugares, aunque con algo de tensión entre ricos urbanos y ricos rurales, la inmensa mayoría de espacios de interacción de las élites (e.g. sus colegios, sus universidades, sus clubes sociales) están en las capitales, lo que les permite ser comunidades más o menos unificadas.

Un ejemplo sencillo de esto en la actualidad viene de observar el conflicto entre la élite tradicional antioqueña y la familia Gilinski. Ambos grupos son profundamente ricos, ambos tienen influencia en medios de comunicación, ambos están bastante bien conectados con políticos. Sin embargo, ellos no hacen parte de la misma comunidad, no conocen las intenciones o procederes de los otros, y sus intereses actuales son claramente opuestos.

El segundo atributo resaltable de las élites colombianas es que han sido tradicionalmente pobres comparadas con las del resto de Latinoamérica. Yo he mostrado, por ejemplo, como las élites de la Nueva Granada estuvieron completamente ausentes del circuito de importación de bienes de lujo asiáticos durante la Colonia, del cual sí participaban activamente las élites de México, Perú, Argentina, y el Caribe. Esto también tiene su origen en la historia del país. La poca integración de los mercados regionales limitó por siglos la escala de los negocios. Las oportunidades de acumulación de riqueza en Colombia han solido ser pequeñas si se comparan con las disponibles en el resto del continente.

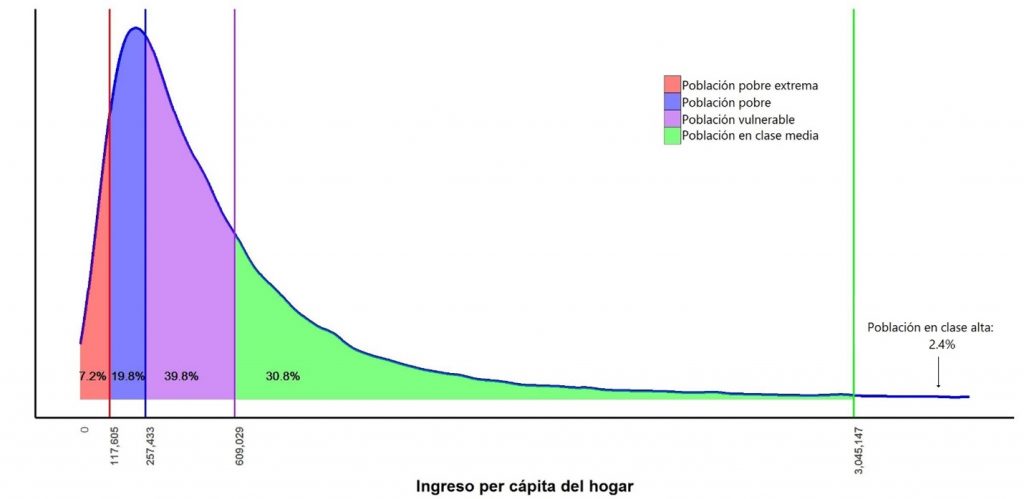

Si uno ve la distribución de ingresos del país en la actualidad, es claro que ese sigue siendo el caso. El 1% de los hogares más ricos del país está compuesto por personas que ganan alrededor de 14 millones de pesos y que tienen cerca del 80% de su riqueza en finca raíz. Es decir, el 1% más rico del país, más que empresarios multimillonarios son altos funcionarios públicos, políticos, intelectuales, ejecutivos, etc.

Fuente: Cárdenas (2021)

El punto con todo esto es que uno no puede entender la desigualdad sin entender las dos puntas de la distribución. Hay que entender a los muy pobres, pero también a los muy ricos. Y nuestros muy ricos, más que empresarios extraordinariamente exitosos, parecen ser élites de mediana riqueza que se soportan en un sistema donde es poco costoso separarse de las masas terriblemente empobrecidas.

Un muy interesante trabajo de Andrés Álvarez y Juliana Jaramillo-Echeverri, por ejemplo, muestra cómo buena parte de las restricciones en la movilidad social en el país han tenido que ver con el acceso limitado a universidades de élite y la predilección de los miembros de las élites por casarse entre sí.

Entonces, el problema del sistema en Colombia no parece ser que permita al capital generar rentabilidades gigantescas. No son 400 grandes capitalistas que “controlan todos” los medios de producción los que explican nuestro patrón de desigualdad. Lo que parece ser el problema del sistema es que permite a ese 1% más rico (que son cientos de miles de personas que controlan las instituciones políticas y la opinión pública), preservar un estatus quo en el que ellos pueden vivir en burbujas donde estudian entre ellos, se divierten entre ellos, se casan entre ellos, y se mueren entre ellos, teniendo solo que interactuar con los millones de pobres del país a través de su servicio doméstico.

Reconocer esto es importante por dos razones. Por un lado, ayuda a entender por qué datos como los que yo presento en mi última columna sobre desigualdad (que, por cierto, vienen del World Inequality Database, una red internacional de expertos en desigualdad liderada por Thomas Piketty, ídolo de la izquierda colombiana) son razonables y útiles para pensar la desigualdad en el país.

A nadie debería sorprenderle que, en países como Brasil, Chile, o Perú, el top 1% tenga una fracción más grande de la riqueza que en Colombia. Por otro lado, entender esto también permite observar cómo muchas de las causas de la desigualdad en Colombia no son económicas, son sociales, lo cual exige intervenciones que van más allá de hacer más progresivo al sistema tributario. Grabar con tasas exorbitantes a las 400 personas más ricas del país poco impacto tendrá en la desigualdad, si el resto de los 400 mil más ricos siguen haciendo las reglas y garantizan que sus burbujas se mantengan intactas y distantes de los millones de pobres.

Así las cosas, es necesario que aprendamos más de las élites en el país. Tal como Colombia ha logrado crear una generación entera de expertos en temas de pobreza, necesitamos una revolución intelectual que vuelque la atención al otro extremo de la distribución. Necesitamos saber más de las élites, quiénes son, qué tan ricas son, cuáles son sus orígenes, cómo mantienen y reproducen su estatus. Los retos no son pocos, pero el valor de traer luz a estas élites, aún tan oscuras, es la única forma en la que podremos tener una verdadera compresión de la desigualdad en el país.

Contacto

LinkedIn: Javier Mejía Cubillos*

*El autor es Asociado Postdoctoral en el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford. Ph.D. en Economía de la Universidad de Los Andes. Ha sido investigador y profesor de la Universidad de Nueva York–Abu Dhabi e investigador visitante de la Universidad de Burdeos.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.