En un contexto en donde existe una confianza generalizada de entender la realidad, vale la pena decir que está bien no saberlo todo. No entendemos todo y está bien, ¿por qué?

Yo tengo una profunda admiración por la arqueología. Siento que es la disciplina de las ciencias sociales que más ingenio y creatividad atañe. Además, es quizá el único espacio dentro de aquellas ciencias donde reconocer la no comprensión de algo es ampliamente aceptado.

A diferencia de disciplinas como la economía o la ciencia política, donde hoy solo existe espacio para contribuciones interpretativas, en la arqueología aún hay algo de simpatía por esfuerzos en los que se busca describir mejor una realidad, así no se pueda ofrecer una explicación de por qué aquella sucede. Por ejemplo, el descubrimiento reciente de sitios como Göbekli Tepe, en el sureste de Anatolia, donde se han encontrado construcciones permanentes que datan de aproximadamente 11500 a. C., ha mostrado lo poco que entendemos del proceso de sedentarización del ser humano. Para aquel momento, aún no tenemos evidencia de adopción profunda de prácticas agrícolas en ninguna parte del mundo. De hecho, lo que sabemos es que a los humanos les tomaría aún varios siglos empezar a abandonar sus actividades de caza y recolección, al igual que los patrones de alta movilidad que suelen caracterizar esas actividades.

Este ejemplo quizá sirva para ilustrar un punto más amplio: no entender algo es diferente a desconocerlo. Y por supuesto que ambas cosas están relacionadas, pero son diferentes. Es decir, si uno no tiene información alguna sobre un fenómeno, es evidente que no va a ser posible que lo entienda. Sin embargo, incluso teniendo uno abundante información sobre aquel fenómeno es posible seguir sin entenderlo. Aunque esto parezca una tonta reflexión epistemológica, es crucial para pensar nuestro mundo hoy. Este es un mundo donde existe una generalizada confianza en el entendimiento de la realidad, la cual parece venir de la actual facilidad para acceder a información sobre ella.

Esto no se limita a la Academia. Gracias a que es fácil acceder a artículos, entrevistas, infografías, etc. sobre el último tema de coyuntura, las redes sociales se llenan rápidamente de personas que se creen expertos en aquel tema. La opinión pública, entonces, pasa de tener millones de expertos en rescates submarinos a estar llena de grandes conocedores de política militar rusa en cuestión de días.

Yo creo que son evidentes los problemas que vienen con esto. Solo piensen en la cantidad de malas decisiones que experimenta una sociedad donde todos sus miembros se sienten completamente confiados de su comprensión del mundo. Después de todo, no hay mayor promotor de la imprudencia que la ausencia de dudas.

¿Pero qué se puede hacer para resolver esto? ¿Cómo podemos escapar a la ingenua trampa de pensar que la abundancia de información sobre un tema nos hace fácilmente expertos en ese tema?

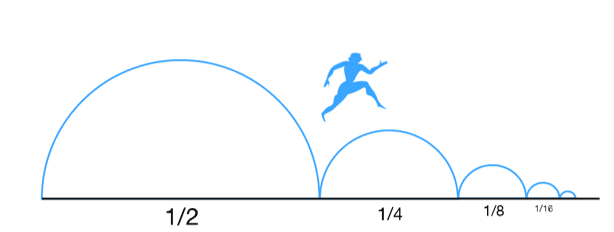

Yo recomendaría buscar inspiración en el mundo antiguo. Una práctica común en los orígenes de muchas tradiciones filosóficas fue la identificación de paradojas. En el mundo griego, por ejemplo, Zenón de Elea se hizo popular por describir toda una serie de paradojas donde se resaltaba la no comprensión de muchas de las cosas estructurales del mundo. Piensen en la versión más intuitiva de paradoja de Aquiles y la tortuga. En esta paradoja, Aquiles está a cierta distancia de una tortuga, y a cada instante se acerca a la tortuga, reduciendo a la mitad la distancia entre los dos; esto, sin embargo, no le permitirá a Aquiles nunca alcanzar la tortuga, ya que siempre le hará falta una mitad del camino por recorrer (véase Figura 1).

Fuente: Wikipedia

Este tipo de reflexión puede parecer inútil, sobre todo para las mentes más prácticas. Todos sabemos que Aquiles, en la práctica, eventualmente alcanzará la tortuga. Sin embargo, identificar la verdad y lógica en esta paradoja ha sido esencial para darle sentido a la naturaleza del infinito y al concepto de continuidad en matemáticas.

Es entonces mucho lo que se puede ganar con aproximaciones donde reconocemos nuestra incomprensión del mundo; donde en vez de buscar tener la explicación de un fenómeno, señalamos qué elementos no entendemos de él. Y quisiera resaltar que esto es diferente a caer en el cómodo, pero falaz, reino de las ideas posmodernas, en el que la verdad es relativizada y es descrita como un objeto inalcanzable. No, el posmodernismo abandona la esperanza de que el ser humano pueda entender el mundo. Lo que yo propongo es reconocer que esa esperanza se construye con esfuerzos colectivos imperfectos.

De aquí se desprenden dos reflexiones prácticas. Por un lado, las ciencias sociales les vendría bien revalorar la descripción empírica y el análisis teórico. La obsesión por testear causalidad con datos cada vez más detallados ha sido crucial para aumentar el rigor de nuestros análisis, pero sus frutos empiezan reducirse. Por otro lado, la opinión pública debería empezar a sentirse cómoda con la idea de que ciertas cosas pueden ser difíciles de entender, así exista mucha información sobre ellas. De hecho, promover la idea de que el mundo es complejo, donde las paradojas proliferan sería un objetivo muy valioso.

Obviamente, nada de esto sucederá de forma espontánea. Tanto la Academia como la opinión pública son comunidades descentralizadas con mucha inercia. Los cambios tomarán tiempo, pero resultarán de los esfuerzos conscientes de sus miembros más reflexivos. A estas personas les hablo hoy, porque alguien que aspire pensar el mundo juiciosamente, debería reconocer que pasarse los días listando las cosas que entiende e ignorando las que no es el camino correcto.

Por: Javier Mejía Cubillos*

*El autor es Asociado Postdoctoral en el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford. Ph.D. en Economía de la Universidad de Los Andes. Ha sido investigador y profesor de la Universidad de Nueva York–Abu Dhabi e investigador visitante de la Universidad de Burdeos.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.

Lea también: Los economistas no saben cuánto valdrá el dólar mañana