Si bien el gobierno defiende que la propuesta del prespuesto general de la nación cumple con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), los cuestionamientos principales de los analistas sugieren que el proyecto recae en metas muy optimistas cuyo cumplimiento es incierto. ¿Hasta dónde va a llegar el Presidente Petro con su estrategia de gasto?

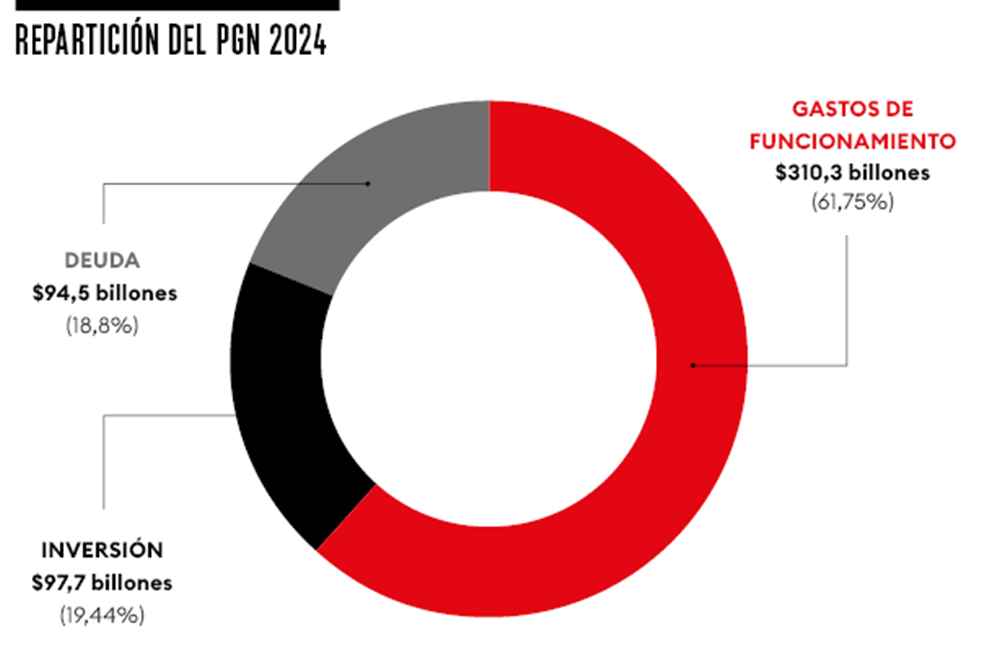

El pasado 30 de julio, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2024, cuya cifra quedó fijada en $502,6 billones, monto equivalente al 29,6% del PIB y 19% más alto que el del año anterior. Es la primera vez en la historia que el dinero destinado para el funcionamiento anual del país supera el medio billón de pesos, lo que sin duda se considera algo inédito, pero que no está exento de riesgos en materia fiscal.

Al respecto, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, explicó que el enfoque se sustenta en mejorar la recaudación tributaria con una equitativa distribución y optimización del gasto público en términos de calidad y eficiencia. Lo anterior depende de garantizar un balance primario del Gobierno para cumplir la regla fiscal; continuar reduciendo el déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC); contrarrestar la inflación e impulsar la transformación social y productiva prevista en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Con respecto al primer punto, las proyecciones del Ministerio de Hacienda aseguran que Colombia obtendría por primera vez superávits primarios durante todo el periodo de Gobierno, pasando de 0% en 2023 a 0,2% en 2026.

En cuanto al déficit fiscal, las cifras apuntan a 4,5% del PIB para el año entrante y 3,2% al cierre de la administración. Sin embargo, la directora de Investigaciones Económicas de Acciones & Valores, María Alejandra Martínez, recordó que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha mencionado que puede ser difícil materializarlas dado el impacto de un mayor gasto y de la aprobación de las reformas del gobierno en las finanzas de la Nación.

Lo que argumenta el CARF es que hay varios temas preocupantes para la sostenibilidad fiscal, incluso con la aprobación de la reforma tributaria, y es que el cumplimiento de la regla fiscal para los siguientes tres años estaría en función de varios ingresos temporales, no necesariamente estructurales y bastante inciertos.

Impacto de la DIAN y el FEPC

Por ejemplo, el gobierno está hablando de 1,7 puntos del PIB entre gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y arbitramiento de litigios que tiene la institución con el sector privado, fuentes bastante inciertas y no tan recurrentes.

Según un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, la Dian no tiene ni el presupuesto ni los instrumentos legales para lograr un aumento de $13,3 billones en la lucha contra la evasión mediante el arbitramiento de litigios. Para el director de la institución, Oliver Pardo, es un contrasentido que se prevea ese recaudo cuando, en la adición presupuestal aprobada por el Congreso de la República, se restaron $200.000 millones destinados al fortalecimiento institucional de la entidad para la implementación de esta estrategia. Sin esta inversión, muy difícilmente se podrá cumplir con esta meta.

El PGN contempla, además, que se obtendrán otros $15 billones por la resolución de conflictos en la misma entidad, que pueden durar hasta unos ocho años, lo cual equivale a unos $30 billones cuyo recaudo no está garantizado. Más problemático aún es que el MFMP proyecta resolver la mitad de ellos en solo un año, sin explicar cómo se hará.

“El arbitraje de litigios dependerá del establecimiento de un nuevo marco legal, el cual todavía no se conoce. Incluso en un escenario optimista en el que se recupere toda esta cartera, estos recursos ingresarán por una única vez”, añadió el experto.

“Creemos que el gobierno va a ser capaz con el marco fiscal, de cumplirle al país, a nuestros acreedores internacionales, y de navegar en todas esas aguas que sin duda le exigirán”

Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República

Según el gerente de investigaciones del Banco de Bogotá, Camilo Pérez, una parte del crecimiento de esos ingresos se espera por un buen recaudo tributario, lo cual plantea riesgos cuando se espera que la dinámica del PGN sea bastante mayor al crecimiento de la economía. “El gobierno proyecta un crecimiento de cerca de 15% en el recaudo de impuestos cuando la economía crecería cerca de 5% en términos nominales. Sin embargo, lo gordo del crecimiento de los ingresos va por recursos de capital, un rubro sobre el cual tampoco hay mucha claridad”, agregó.

Otro gran interrogante es el FEPC, cuya reducción del déficit es de lo mejor que ha hecho Colombia en materia fiscal, según el director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, José Ignacio López. En este caso, todo apunta a un equilibrio en dos actos: uno es retirar un subsidio que va a ser doloroso para muchos hogares, pero al mismo tiempo hacer que el gasto público sea más eficiente, que genere más bienestar, que tenga externalidades y que irradie riqueza. He ahí el dilema.

Colombia es un país que, después del choque de la pandemia, no ha podido volver a generar balances fiscales. Cuando el gobierno habla de los balances primarios, hay que advertir que el gasto público está aumentando casi dos puntos del PIB entre 2023-2024, incluso quitando el FEPC.

Son cifras que preocupan porque estamos viviendo una coyuntura internacional donde las tasas de interés están al alza, más aún con la Reserva Federal afirmando su postura de subir los tipos si lo considera necesario. Quizás esa postura de tanto gasto, en un momento donde uno quisiera ver unas cuentas más balanceadas, puede enredar la consistencia macroeconómica del país hacia adelante.

Aquí hay que recordar las advertencias del CARF: estas cuentas fiscales no tienen un colchón, entonces el caso de escenarios como una caída de precios de petróleo, o que no se materialicen esos ingresos de gestión de la Dian y arbitramiento de litigios, realmente van a traer otra vez un déficit primario movido por un aumento del gasto muy importante, justo en un momento donde endeudarse todavía sigue siendo muy costoso para el pueblo colombiano.

Las preocupaciones con la deuda

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, comentó a Forbes que el Gobierno enfrentó un dilema importante al respecto: si pagamos toda la deuda prevista para 2024, que asciende a $105 billones, eso implica crecer el pago de la deuda al 33% y, por ende, reducir la inversión.

Con esto en mente, la decisión fue reducir esa inflexibilidad para entregarle más recursos a inversión. De ahí que se definiera pagar $95 billones en deuda y, de todos modos, llevarla al nivel más alto de lo que se ha venido pagando. Para el ministro, el Gobierno no está sacrificando ni endeudando al país, sino “mirando las posibilidades reales de pago de deuda para no sacrificar la inversión”.

“Eso que se reduce en deuda lo aumentamos en inversión y no cambiamos el tope del presupuesto, porque esa inversión debe generar ingresos adicionales, cosa que no hace la deuda. Se trata de que, si usted invierte bien, tiene formación de capital que genera recursos hacia adelante y tiene cómo pagar la deuda”, explicó Bonilla.

Si bien el costo del servicio de la deuda aumenta 28% entre 2023 y 2024, el PGN para el año entrante está formulado “con base en una visión estructural que busca aumentar el recaudo tributario”, según explicó González, lo que favorece una financiación sostenible del gasto público dentro de los parámetros de balance fiscal y deuda pública.

No obstante, los aumentos considerables en el pago de servicio de la deuda respecto al PIB, inducido por las fluctuaciones en los mercados de capitales, provocan una limitación del gasto de inversión, impactando la posibilidad de incidir en la actividad económica local a partir de la política fiscal.

La codirectora del Banco de la República, Olga Lucía Acosta, no cree que el PGN profundice el déficit primario. Incluso reveló a Forbes que, antes de entrar a la última junta del Emisor, estuvo en el CARF y conoció las alertas que ha dado en que Colombia tiene un año particularmente difícil por delante, en donde se concentra una cantidad importante de reembolsos a la deuda externa que nos habían creado.

“Es un año difícil este y el entrante, pero creemos que el gobierno va a ser capaz con el marco fiscal, de cumplirle al país, a nuestros acreedores internacionales, y de navegar en todas esas aguas que sin duda le exigirán. No creo que haya que preocuparse porque esos manejos en Hacienda siempre se han hecho”, subrayó.

Las grandes inquietudes

Para Bonilla, la principal inquietud con el PGN está en cómo afrontar las “enormes inflexibilidades” del país, pues hay unas que “nunca podremos tocar hasta que no hagamos una reforma constitucional”, que son los recursos que llegan al Sistema General de Participaciones (SGP).

“Como la decisión del Gobierno es financiar el presupuesto con impuestos, o sea, incremento de ingresos corrientes, automáticamente los recursos para el SGP aumentan. Eso es buena noticia para los territorios, pero para las demás entidades a las que no le llega es mala noticia, porque a medida que lo que más crece es eso, yo le tengo que quitar recursos a los demás”, dijo Bonilla a Forbes.

La otra inflexibilidad es la inversión: el 9% de la tarifa del impuesto de renta corporativo tiene destinación específica. Eso es buena noticia para los receptores de las mismas, que entre otras cosas son las EPS del régimen contributivo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), siendo estos dos últimos los que, hoy en día, están recibiendo más plata que si recibieran el parafiscal.

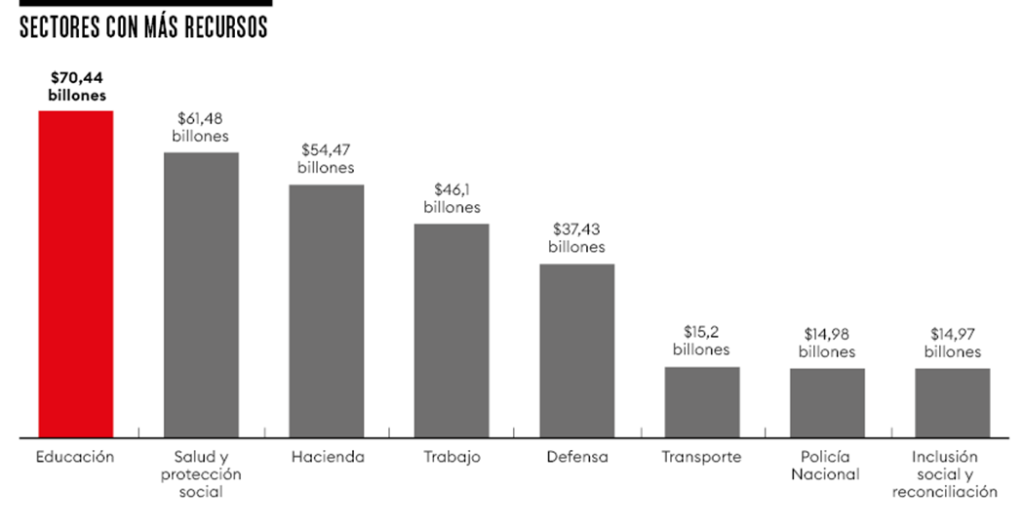

A los programas prioritarios del gobierno también se les puso bastante presupuesto de inversión. Aquí destaca el gasto social en sectores como el de salud, educación, medio ambiente y cuidado del agua, junto con una ambiciosa apuesta por la reforma agraria, la transición energética y la reindustrialización de la economía, además de la consolidación del catastro multipropósito, el fortalecimiento y desarrollo de infraestructura social, la conectividad digital, alimentación, vivienda y seguridad.

Según González del DNP, el sector Agricultura registró asignaciones presupuestales para 2024 que superan los montos históricamente asignados. Mientras el promedio de recursos apropiados de los últimos cuatro años fue de $3 billones (cifras a precios constantes de 2024), actualmente el presupuesto se ubica en $5,4 billones, y para el año entrante se contemplan recursos por más de $9 billones, con un incremento del 70% frente a 2023.

El propósito, según el directivo, es convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria a través de una hoja de ruta que permita fortalecer e impulsar el sector y garantizar la función social del Estado para alcanzar la soberanía y seguridad alimentaria del país. Esto por medio de tres frentes: la transformación del sector agropecuario mediante la compra de tierras, el fortalecimiento del aparato productivo mediante mecanismos de inclusión financiera y el desarrollo de iniciativas en ciencia, tecnología e innovación.

Cabe destacar que, para la próxima vigencia, se destinarán cerca de $5 billones para la formalización y compra de tierras, que se acompañan del proceso de levantamiento y actualización del catastro multipropósito que adelanta el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

En el caso del sector Cultura, la asignación para el año entrante es 83% más alta que el mayor monto asignado históricamente (en precios constantes de 2024). Mientras el promedio de recursos apropiados de los últimos cuatro años fue de $631.407 millones, actualmente el presupuesto se ubica en $741.829 millones y para el 2024 se contempla un capital cercano a $1,47 billones, registrando un incremento de 98% frente a 2023.

Ese proceso se vio con buenos ojos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). No obstante, el jefe de la unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la institución, Sebastián Nieto, sostuvo que lo que se busca en la administración Petro es reforzar prácticas que ya se venían haciendo en el país. “Esa inversión social ya venía desde antes y bien focalizada en Colombia, que ha sido un buen ejemplo para muchas otras naciones en América Latina”, agregó.

“Si pagamos toda la deuda prevista para 2024, que asciende a $105 billones, eso implica crecer el pago de la deuda al 33% y, por ende, reducir la inversión”

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda

Nieto también resaltó en diálogo con Forbes que se ha visto un avance importante en varios temas, sobre todo la reducción de la alta inequidad que hay en el aparato fiscal del país. “Son temas que hay que ayudar a focalizar porque ayudan a definir mejor el gasto, pero también por el lado de los ingresos y a cómo mejorar su progresividad en tiempos difíciles”, dijo.

Los economistas coinciden en que la discusión tiene que ser primero del monto y luego de cómo se reparte, punto donde realmente llega el debate político intenso. Asimismo, son conscientes de que estamos en un país donde siempre será necesario demandar más recursos. La tarea ingrata es decir que, dada la realidad fiscal del país, deberíamos tener un presupuesto más austero que nos permita satisfacer muchas demandas sociales, pero no comprometer esa senda de ajuste fiscal que Colombia necesita.

“Es un presupuesto que en la composición está bienvenido, pero al tener un aumento tan importante del gasto, puede generar el día de mañana un déficit muy importante que los mercados internacionales van a monitorear y que al final puede terminar siendo en detrimento de la actividad económica e incluso de las buenas intenciones del Gobierno”, concluyó López.

#NuestraRevista | Este es un recuento de los artículos publicados en nuestra edición de la revista Forbes Colombia de septiembre. Si desea recibir esta información de primera mano en nuestra revista física, ingrese aquí para suscribirse.