En Colombia las extensas jornadas de trabajo están normalizadas. Sin embargo, estas jornadas se contrastan con muchos días festivos, llegadas o salidas '15 minutos antes' y la cultura de la charla a mitad de jornada. ¿Cómo nos deja eso en términos de productividad?

La mayoría de migrantes colombianos lo somos por razones laborales. Nos hemos ido de nuestro país en búsqueda de mejores oportunidades. Quizá por esto, y porque los humanos solemos obsesionarnos contemplando la idea de las vidas que decidimos no vivir, los colombianos en el exterior nos vemos regularmente pensando en el mundo del trabajo en Colombia. Hoy tengo ganas de hablar de esto y quisiera empezar tratando de responder la pregunta más básica al respecto: ¿qué tanto se trabaja en Colombia?

Para empezar, en Colombia, las jornadas laborales son bastante largas. Mientras en EE.UU. la expresión usada para describir un trabajo de oficina promedio es algo así como “un trabajo de 9 a 5”, en Colombia la expresión equivalente es “un trabajo de 8 a 5”. Así, es común que los bancos en Colombia—por hablar de un referente amplio del sector formal—estén abiertos a las 8 a.m. Algunos tienen horarios extendidos hasta las 8 p.m. Esto es algo que no he visto en ningún otro país donde haya vivido—exceptuando los Emiratos Árabes, que tiene un mercado laboral bastante atípico.

Podría hablar también de las clases de 6 a.m. que solo he visto en universidades en Colombia, pero creo que no necesito muchos más ejemplos para convencerlos de lo prevalente y normalizadas que son las extensas jornadas de trabajo en el país.

Paradójicamente, estas prolongadas jornadas coinciden con un calendario lleno de festivos; con periodos como Semana Santa y Diciembre, donde no se trabaja en muchos sectores; con actitudes en las que se acepta llegar 15 minuticos tarde e irse 15 minuticos más temprano; y con una cultura donde es normal charlar media jornada sobre temas no laborales con colegas y clientes.

No es entonces extraño que Colombia aparezca en muy diferentes posiciones en los diferentes índices mundiales de horas trabajadas. Y aunque hay discusiones metodológicas interesantes respecto a la forma correcta de estimar esto, creo que es más valioso reflexionar sobre la calidad de aquellas horas que sobre su cantidad.

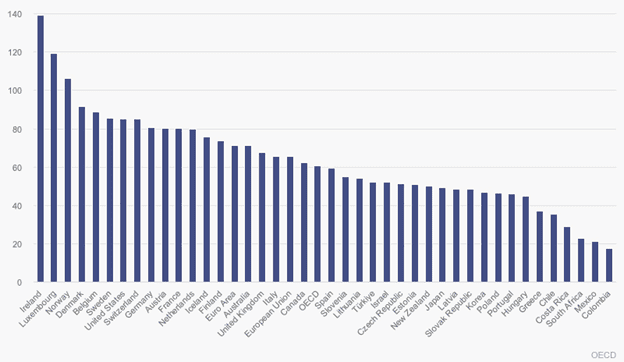

Cuando hablo de la calidad de las horas de trabajo me refiero a lo que los economistas llaman productividad—i.e. el valor generado por hora trabajada. Y aquí hay menos controversias para el caso colombiano. A pesar de que la incertidumbre respecto a la estimación correcta de las horas trabajadas oscurece un poco la discusión, la mayoría de expertos estarían de acuerdo con que el colombiano promedio es poco productivo. Según la Ocde, Colombia es el país con la productividad laboral más baja de la Organización (Figura 1).

Fuente: OCDE

Lastimosamente, las conversaciones sobre productividad del trabajo suelen llegar rápidamente a argumentos culturales, como los que mencionaba un par de párrafos atrás. Se dice, por ejemplo, que un alemán trabaja 7 horas al día, pero esas son 7 horas netas de trabajo que no se diluyen en impuntualidad o en conversaciones personales. Y aunque hay algo de cierto en esto, es lastimoso porque ignora que la mayor parte de la productividad tiene que ver con la disponibilidad de factores diferentes al trabajo, y aunque la cultura laboral importa, esta suele estar influenciada por aquellos factores también.

¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, producir exige más que ganas. Incluso la persona con la más admirable ética de trabajo no será particularmente productiva si no disfruta del capital y la tecnología apropiada. Y no se trata simplemente de tener las condiciones apropiadas dentro de la firma en la que se trabaja. Si al salir la producción de la firma, esta se encuentra con un mundo sin vías que puedan transportarla rápidamente al mercado, si no existe seguridad que pueda garantizar que llegue sin percances allí, si su venta al consumidor se retrasa y encarece por trámites burocráticos, etc. el valor generado por aquella persona inicial estará profundamente limitado. Es decir, las cifras de productividad laboral agregada reflejan las disfuncionalidades de las economías fuera de las firmas.

Justamente porque la producción de las firmas no es independiente del resto del sistema, un aparato productivo funcional fuerza a que las firmas sean más productivas dentro de sus organizaciones. De hecho, así es que surgen las culturas de trabajo disciplinadas. Contrario a lo que muchos piensan, países reconocidos hoy por sus intensas culturas de trabajo, como Singapur o Corea, eran descritas como lugares poblados por comunidades perezosas y poco productivas durante el siglo XIX. Y aunque aquellas descripciones solían estar empapadas del racismo e ignorancia de sus observadores—la mayoría de ellos viajeros europeos y funcionarios coloniales—es claro que la productividad de estas sociedades creció sistemáticamente en la medida en la que sus economías crecieron. La razón es que la productividad dentro de las firmas responde a incentivos externos. Una firma nativa de un ecosistema con proveedores y clientes altamente productivos tiene que lograr productividades similares o será borrada del mercado.

Una vez entiende uno esto, no debería ser sorprendente saber que, en Colombia, a pesar de los bajos niveles de productividad agregada, existen unos cuantos oasis de firmas con niveles de productividad equivalentes a los de economías desarrolladas. Piensen en empresas como Ecopetrol, Promigas, o Nutresa, por ejemplo.

Entonces, que en Colombia se trabajen muchas horas no muy efectivamente no es el reflejo de un fallo estructural en nuestra cultura como trabajadores o empresarios. Es una expresión de una sociedad que colectivamente no ha priorizado la consolidación de un aparato productivo robusto y competitivo. Mientras esto no sea una prioridad en la discusión pública, la situación no cambiará y seguirán siendo muchas las horas que se trabajen en el país y poco el valor que generen.

Por: Javier Mejía Cubillos*

*El autor es Asociado Postdoctoral en el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford. Ph.D. en Economía de la Universidad de Los Andes. Ha sido investigador y profesor de la Universidad de Nueva York–Abu Dhabi e investigador visitante de la Universidad de Burdeos.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.

Lea también: El turismo no es el camino al desarrollo