Hay ciertos tipos de violencia que pueden reemplazar a otros y esto no siempre significa algo negativo. ¿Por qué?

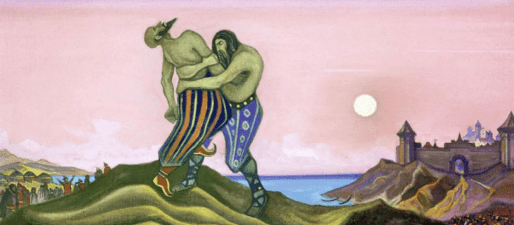

En 1943, el famoso artista e intelectual ruso, Nicholas Roerich, recreó en una pintura el duelo entre Mstislav y Rededya. Mstislav era uno de los herederos a la corona de la Rus de Kiev, una poderosa confederación de pueblos eslavos que se extendía desde el Mar Blanco hasta el Mar Negro.

Rededya era el príncipe de Kassogia, uno de los pueblos circasianos más grandes asentados en el norte del Cáucaso. En 1022 d. C., ambos decidieron enfrentarse en una lucha sin armas para resolver la contienda por el control de Tmutarakan -un territorio no muy lejano al que hoy se disputan los ejércitos rusos y ucranianos-. Aquella contienda había persistido por generaciones, trayendo miles de muertos e infinidad de otras tragedias. El duelo entre Mstislav y Rededya dio por terminada aquella contienda en un día. Esa fue la escena que Roerich pintaría siglos después (véase figura 1).

Fuente: The State Russian Museum.

Esta práctica, usualmente conocida como combate singular, no era una extrañeza de los pueblos eslavos del medioevo. Todo lo contrario, fue una de las instituciones más persistentes y generalizadas de la historia de la humanidad. Por ejemplo, al menos desde la Edad de Hierro temprana, tenemos evidencia literaria abundante que sugiere que esta práctica era común en diferentes lugares del Mediterráneo. Los poemas homéricos y la biblia hebrea están llenos de estos combates -piensen en el duelo entre Aquiles y Héctor en la guerra griega/troyana o el de David y Goliat en las disputas entre israelitas y filisteos-.

Como todas las instituciones que sobreviven al paso del tiempo, el combate singular representaba una ‘buena’ solución a un problema social costoso. En este caso, a la escala y duración de la violencia política. Piénsenlo por un segundo. La violencia política puede, fácilmente, involucrar a cientos de miles de personas y puede prolongarse por siglos. Por tanto, una práctica que permite compactar ese conflicto a un duelo entre dos individuos parece tener muchas ventajas.

Quizá más importante aún a la hora de entender la existencia y duración de los combates singulares es reconocer que, en la guerra premoderna, las élites políticas tendían a estar directamente expuestas a las consecuencias de la violencia política. Eran ellas las que solían encabezar los ejércitos en los campos de batalla en todos los contextos a los que he hecho referencia aquí. Así, estas élites tenían fuertes incentivos para aceptar el surgimiento de una institución que podría limitar los costos que las guerras de gran escala podrían traerles.

El combate singular entró en desuso en la medida en la que las economías crecieron, los Estados modernos se consolidaron, y los ejércitos se profesionalizaron. Esto hizo que los costos relativos de las guerras fueran menores para las élites políticas. Arriesgarse a morir en un combate singular dejó de tener sentido para el príncipe cuando descubrió que la guerra se podía llevar a cabo con mercenarios con los que él tenía poco que ver.

Sin embargo, la utilidad de esta forma de violencia localizada no desapareció. Figuras equivalentes fueron ampliamente adoptadas para dirimir conflictos civiles en muchas partes del mundo. Los duelos jurídicos en la Europa medieval, donde nobles se enfrentaban a espada, fueron comunes para resolver disputas legales que desbordaban la capacidad de las cortes. Y no hay que ir muy lejos, los duelos de honor, en los que hombres resolvían ofensas a su estatus social con disparos al amanecer, eran comunes en todo el continente americano hasta hace un siglo. Todas estas prácticas resolvían con violencia contenida conflictos que, bajo otras circunstancias, solían terminar en vendettas entre clanes que se prolongaban por generaciones.

Los duelos civiles también desaparecieron con el arribo de la modernidad. La expansión de las fuerzas policiales dio la capacidad al Estado para controlar más efectivamente los conflictos civiles. Adicionalmente, el fortalecimiento de los sistemas judiciales le ofreció acceso a justicia formal de mejor calidad y a menores costos a una fracción mucho más grande de la sociedad. Así, aunque siempre es posible proponer un duelo al amanecer, hoy pocos pensarían que esa sería la mejor alternativa para dirimir una disputa que se tenga con otra persona.

Creo que hay dos enseñanzas sobre el surgimiento y desaparición de estas instituciones que podrían ser útiles para nuestra sociedad. En especial, podrían aplicarse en la Latinoamérica actual donde algunos gobiernos, como el mexicano y el colombiano, han adoptado una visión romántica de la política de paz. Esta visión ignora los profundos incentivos que muchos tienen para ser violentos y confía que la gentileza del Estado hacia éstos los llevará a transitar a prácticas pacíficas.

La primera enseñanza es que no todos los tipos de violencia son similares. Estos pueden diferir en duración, magnitud y costos. Y ciertos tipos de violencia puede reemplazar a otros. Y quizá esto sea bueno. Aunque ningún tipo de violencia sea moralmente deseable, es poco realista pensar que esta puede eliminarse por completo en una sociedad de gran escala. En esa medida, la política de paz óptima no es una que busque la paz total, sino una que nos aleje de las violencias de gran magnitud y larga duración, incluso si esta requiere el surgimiento de violencia focalizada de corto plazo.

La segunda enseñanza resalta esta alternativa. Es importante reconocer que la pacificación de la humanidad no ha sido producto de una serie de epifanías en las que los violentos reconocen lo valioso que es la paz. La innovación institucional ha sido el gran motor detrás de la reducción de la violencia entre humanos en el largo plazo, y quizá la más importante de todas estas innovaciones ha sido el aumento de la capacidad represiva del Estado. Por tanto, uno debería ser escéptico de políticas de paz que tienen como eje fundamental, justamente, una reducción de dicha capacidad.

Pacificar una sociedad exige tomar en serio los incentivos detrás de los privados que usan la violencia y el potencial disuasivo que la violencia legítima del Estado tiene para truncar dichos incentivos.

Contacto

LinkedIn: Javier Mejía Cubillos*

*El autor es Asociado Postdoctoral en el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford. Ph.D. en Economía de la Universidad de Los Andes. Ha sido investigador y profesor de la Universidad de Nueva York–Abu Dhabi e investigador visitante de la Universidad de Burdeos.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.

Lea también: El auge económico tiene muchos padres, el estancamiento es huérfano