Colombia tiene herramientas para erradicar su 'amabilidad' con la rebelión, como lo han hecho otros países. ¿Qué pasa si seguimos entendiéndola como parte de nuestra sociedad?

Para los colombianos, los procesos de paz son una regularidad. Tanto así, que cada uno de nosotros podría periodizar su vida a partir de estos. En mi caso, por ejemplo, mi infancia sería la etapa del Caguán; mi adolescencia, la de Santa Fe de Ralito; mi juventud, la de La Habana; y mi adultez temprana parecería ser los días de lo que el gobierno llama la paz total—que, con algo de fortuna, seguramente también pasará a la historia asociada a alguna ciudad o corregimiento caluroso.

Cada uno de estos procesos fue descrito, en su momento, como la solución definitiva a la violencia en el país. Evidentemente, ninguno de ellos lo fue; como tampoco lo fueron aquellos con el M-19, el EPL, y las Farc en los 80s.

Y podríamos ir mucho más atrás de los 80s. La tradición de resolución dialogada del conflicto en Colombia es de muy larga data. En una investigación reciente, junto a Leopoldo Fergusson, de la Universidad de los Andes, y James Robinson y Santiago Torres de la Universidad de Chicago, mostramos que desde la Constitución de Rionegro de 1863 existen las herramientas jurídicas para facilitar las salidas pacíficas al conflicto interno.

Concretamente, en aquella constitución se introdujo el derecho de gentes—un principio utilizado por siglos para regular la guerra entre países—con el propósito de administrar el conflicto interno. El derecho de gentes permitía que el Estado tratara a los rebeldes—aquellos que se alzaran en armas contra el Estado—como enemigos políticos y no como criminales. Esto abrió la puerta para ofrecer sistemáticamente todo lo que implica un acuerdo de paz—cosas como indultos y privilegios políticos.

Esta fue una solución atípica. La mayoría de las sociedades en la historia moderna han generado soluciones esencialmente punitivas para enfrentar a la rebelión. Por ejemplo, en la convención constitucional de EE. UU. en Filadelfia, un lugar donde se tuvieron discusiones muy parecidas a las de Rionegro, se definió que la pena por alzarse en armas en contra del Estado debía ser la muerte.

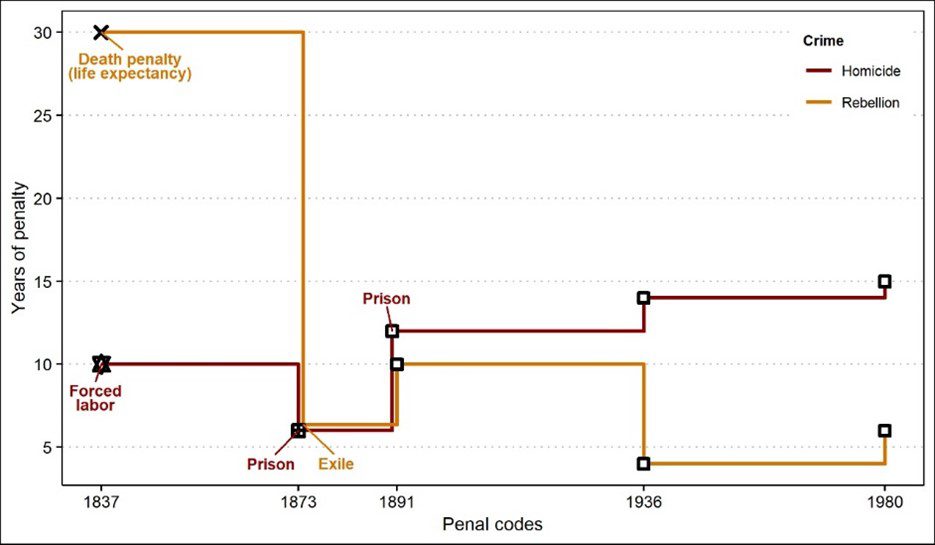

Ahora bien, la Constitución de Rionegro fue radical en muchos sentidos. La inmensa mayoría de elementos que ésta introdujo fueron dejados atrás con la constitución conservadora de 1886 y la infinidad de reformas constitucionales subsiguientes. No obstante, la amabilidad hacia la rebelión persistió. Una forma sencilla de verlo es notar que el código penal de 1980, que rigió hasta el 2000, estipulaba como penalidad por actos de rebelión menos de 6 años de prisión—algo equivalente a la penalidad durante el periodo del liberalismo radical. Esto, a pesar de que las penas para otros crímenes, como el homicidio, no habían dejado de aumentar desde mediados del siglo XIX (véase Figura 1).

Fuente: Fergusson et al., 2023

Esta tradición de amabilidad con la rebelión debería ser mejor entendida. Yo, personalmente, pienso que es difícil pensar en la persistencia del conflicto en Colombia ignorándola. Incluso si uno es un escéptico del rol de los incentivos en el comportamiento criminal y piensa que mayores penas no disuaden a alguien de ejecutar un crimen, es claro que un ambiente donde se aceptan las amenazas violentas al Estado es uno en el que se reconoce, de entrada, la ilegitimidad de ese Estado. Y construir una sociedad estable y pacífica en un contexto de ilegitimidad estatal es tremendamente complicado.

Y esta opinión no implica minimizar el rol de muchos otros factores que han alimentado el conflicto en el país. Si la desigualdad en Colombia fuera minúscula, el narcotráfico nunca hubiera llegado, y tuviéramos una geografía que dificultara las operaciones de grupos guerrilleros, posiblemente el conflicto armado se habría agotado décadas atrás. Tampoco quiere decir que el diálogo no sea la principal herramienta para la convivencia pacífica. Vivir en sociedad es difícil. Todos somos diferentes y queremos cosas distintas para nuestra sociedad. Discutir alrededor de aquellas diferencias y llegar a acuerdos es la esencia misma de la democracia. Pero esta esencia, de hecho, se abandona al construir un contrato social en el que se acepta que unos usen la violencia para lograr sus objetivos—esperando que el resto de la sociedad deba, posteriormente, ofrecerles prebendas para persuadirlos de optar por vías pacíficas.

Si no decidimos renunciar por completo a ser amables con la rebelión, lo más probable es que nuestros hijos y nietos también terminen periodizando sus vidas a partir de una serie interminable de grandilocuentes, pero decepcionantes, procesos de paz.

Por: Javier Mejía Cubillos*

*El autor es Asociado Postdoctoral en el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford. Ph.D. en Economía de la Universidad de Los Andes. Ha sido investigador y profesor de la Universidad de Nueva York–Abu Dhabi e investigador visitante de la Universidad de Burdeos.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.

Lea también: Entenderlo todo no es el camino correcto