En Colombia existe la idea generalizada de que somos el segundo país más desigual del mundo. Pero, con la realidad de las cifras, ¿qué tan cierta es esta afirmación?

Cuando era un niño, en Colombia existía la idea generalizada de que teníamos el segundo himno nacional más hermoso del planeta. Y aunque nadie parecía saber nada sobre aquel ranking de himnos, todo el mundo sabía que Francia tenía el primer puesto y Colombia, el segundo. Con los años, me enteré de que exactamente lo mismo sucedía en Perú, México, y Chile. En cada uno de estos países, las personas decían que sus respectivos himnos nacionales eran el segundo himno más hermoso del mundo.

En mi juventud, descubrí que algo muy parecido sucedía con la desigualdad. En la opinión pública colombiana, mexicana, peruana, chilena, y brasileña se dice que su país es el segundo país más desigual de Latinoamérica y, posiblemente, del mundo.

No hace falta una gran habilidad deductiva para intuir que aquella afirmación es falsa. Pero, más allá de su veracidad, quisiera sugerir que la posición exacta en ‘el ranking de desigualdad’ es algo poco relevante. Y no lo digo porque piense que la desigualdad no sea una un fenómeno interesante o una cuestión moral valiosa. Creo que la desigualdad es algo que merece toda nuestra atención. Tampoco lo digo porque no crea en la medición de fenómenos sociales. Mi carrera como investigador se ha basado en cuantificar la sociedad. Lo digo porque la desigualdad es la representación de una distribución (o muchas distribuciones, para ser más precisos). Y lo importante para entender una distribución es conocer su forma, algo sobre lo que la posición específica en un ranking no dice mucho.

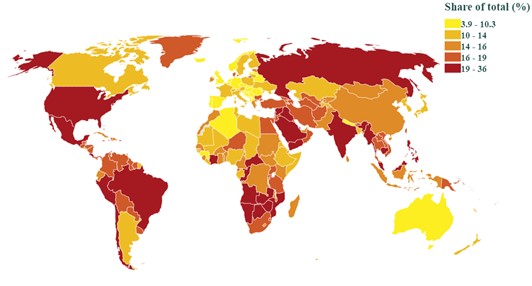

Permítanme explicar esto volviendo al caso de Latinoamérica. Tomemos los datos del World Inequality Database. Allí, uno puede ver que, en un país latinoamericano promedio, el 1% más rico se lleva el 21,6% de los ingresos de toda la sociedad. Esta es una cifra alta, pero no muy diferente a la de países como EE. UU. o Dinamarca, donde es 20,9% y 18,6%, respectivamente. De hecho, la cifra latinoamericana no es muy lejana a la del promedio mundial, que es 19,2%, y es bastante menor de la de los países en el top del ranking, como las Maldivas, Mozambique, o la República de África Central, donde es el 35,6%, 31,1%, y 31%, respectivamente. Así, bajo esta métrica, un país como Colombia, donde el 19,3% de los ingresos van al 1% más rico, está por allá en el puesto 40 de la mayor desigualdad en el mundo (véase Mapa 1).

Fuente: World Inequality Database

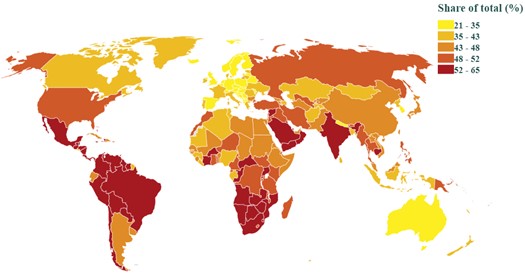

Ahora, el ranking luce diferente cuando toma uno el ingreso del 10% más rico de la población. Aquí, Latinoamérica es, junto al Medio Oriente, la región del mundo con mayor desigualdad. El 10% más rico de la población en un país promedio de América Latina se queda con poco más del 57% de los ingresos de toda la sociedad. Esto está bien por encima del promedio mundial, que es 52,5%. Bajo esta métrica, Colombia pasa de ser un país en la mitad de la tabla del ranking mundial de desigualdad, a estar en el top 10 (véase Mapa 2).

Fuente: World Inequality Database

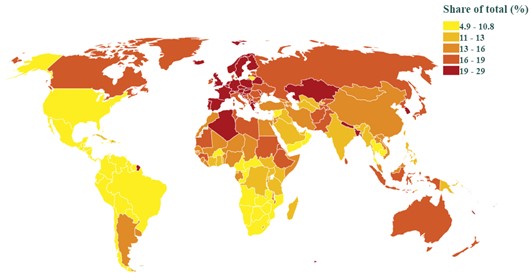

Finalmente, es solo cuando uno observa la fracción del ingreso que va al 50% más pobre de la población que Latinoamérica aparece como extraordinariamente desigual. En un país promedio de la región, el 50% más pobre de la población recibe apenas el 7,9% de los ingresos de la sociedad. Siendo tres, de los cinco primeros puestos, ocupados por Costa Rica, México y Chile (véase Mapa 3).

Fuente: World Inequality Database

En conjunto, esto lo que sugiere es que la aglomeración ‘atípica’ de la distribución de ingresos en Latinoamérica está en la clase media alta. La gran brecha social en nuestros países, contrario a muchas otras partes del mundo, no está entre una pequeña élite de empresarios multimillonarios y una gran masa de obreros que trabajan en sus compañías. La gran brecha está entre un amplio estrato de trabajadores calificados en un sector formal bien conectado al aparato productivo internacional moderno y una masa gigante de personas empobrecidas y atrapadas en las precarias oportunidades laborales que ofrece un sector tradicional e informal de muy baja productividad. Es decir, la situación relevante aquí no es Jeff Bezos bronceándose en su yate en alguna isla griega mientras los trabajadores de las bodegas de Amazon en Los Ángeles apenas si logran pagar sus cuentas al final del mes. En nuestra región, la situación relevante son los ejecutivos de rango medio de Amazon en Bogotá cenando en un lindo restaurante de comida fusión, mientras decenas de personas venden dulces y piden limosnas en el semáforo de la esquina.

Entonces, dos sociedades pueden ser muy desiguales de formas muy diferentes, y entender esas formas es quizá más importante que esforzarse por identificar si la desigualdad de una es “más alta” que la de la otra.

Quisiera terminar señalando que reconocer esto es importante para todos como ciudadanos. Por décadas, la simplificación que ofrecen los rankings de desigualdad ha sido instrumentalizada para movilizar a la población alrededor de ideas populistas en América Latina. Parte de nuestra maduración como ciudadanía debe ser encontrar valor en nuestras naciones, sin creer que son especiales por tener el segundo himno más bonito del mundo, y promover soluciones a nuestros problemas, sin pensar que van rumbo al colapso por ser las segundas más desiguales del planeta.

Por: Javier Mejía Cubillos*

*El autor es Asociado Postdoctoral en el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford. Ph.D. en Economía de la Universidad de Los Andes. Ha sido investigador y profesor de la Universidad de Nueva York–Abu Dhabi e investigador visitante de la Universidad de Burdeos.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.

Lea también: ¿Qué tanto trabajan los colombianos?