¿Es necesario realmente hacer cine en Colombia? Hay un punto pendiente con el cine nacional, y es lograr la conexión con el público, que es cada vez más escaso en las salas de cine.

Para quienes son ajenos al campo cinematográfico es difícil entender que haya tantas personas interesadas en producir una película, que puede tomarles entre cuatro y diez años, que suele pasar desapercibida para el público general, difícilmente obtener ganancias y cuyo único propósito parece ser obtener algún tipo de galardón en festivales internacionales. ¿Es tan fuerte el ego de los creadores que están dispuestos a sacrificar tantas cosas solo para obtener un poco de reconocimiento? ¿es necesario realmente hacer cine en Colombia?

En Argentina, la polémica ha sido muy fuerte desde la llegada a la presidencia de Javier Milei, pues el INCAA (Instituto nacional de cine y artes audiovisuales) ha sido uno de sus blancos favoritos para atacar la inversión pública en cultura y criticar la realización de películas con bajas cifras de taquilla. El presidente argentino critica el aparato de producción, distribución y exhibición de películas nacionales y lo ve como un gasto enorme para una economía en crisis argumentando, como haría cualquier populista, que este dinero podría invertirse en necesidades básicas de la gente. Aunque algo de razón tiene, es necesario recordarle que la cultura también es una necesidad básica y que el cine es mucho más que un negocio.

El empequeñecimiento del INCAA es una terrible noticia para América Latina, pues su sistema ha sido el principal ejemplo para el campo cinematográfico en la región. El INCAA ha logrado, como pocos, generar una estructura sólida que va desde los apoyos a proyectos en desarrollo hasta la exhibición de estos proyectos en una red que incluye salas de cine públicas, canales de televisión y plataformas digitales. Siendo uno de los grandes del cine latinoamericano, junto a México, Argentina tiene un enorme riesgo de reducir su papel en el campo cinematográfico en el futuro cercano. Bastó la llegada de un presidente para, prácticamente, desmontar una estructura cinematográfica ejemplar.

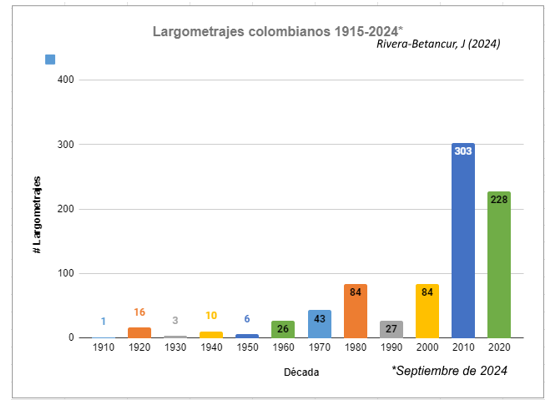

La cinematografía colombiana, por su parte, ha sido irregular, marcada por altibajos y fortalecida enormemente por su más reciente legislación cinematográfica, que ha sido tomada como ejemplo por otros países. Vale decir que, con más de 100 años de historia, el cine colombiano ha logrado, en solo 20 años de vigencia de la ley de cine, estrenar un aproximado del 65% del total de películas nacionales de largometraje y en cuatro años de la década actual (incluyendo un año y medio de cierre de salas por pandemia) ya se han estrenado más películas colombianas que en todas las décadas del siglo XX (ver gráfico). Tristemente, la crisis argentina podría ser una importante oportunidad de crecimiento para el cine colombiano.

Aunque las cifras de producción son realmente impresionantes, no se puede hablar realmente de una industria del cine colombiano, más allá de la exhibición de películas. Claramente, el impulso de la ley 814 permitió hacer una mayor cantidad de películas y la puesta en marcha de la ley 1556 de 2012 ha posibilitado la realización de un mayor número de proyectos internacionales en el territorio; pero hay una asignatura pendiente para el cine nacional: la conexión con un público cada vez más escaso en las salas de cine y mayormente apático o resistente al cine colombiano.

Hacer cine es realmente muy costoso, aunque los costos han bajado notablemente desde la llegada de los procesos cinematográficos digitales. Aunque se hagan películas con modelos de producción austeros y recursivos, hay costos fijos que encarecen el producto y dificultan la posibilidad de un retorno financiero y es ahí en donde el Estado cobra un papel esencial como principal financiador del cine nacional pero también la empresa privada, que no suele ver al cine nacional como una opción. Esto ocurre fundamentalmente por el desconocimiento del marco legislativo cinematográfico, que contempla importantes beneficios por medio de contraprestaciones tributarias o certificados de inversión audiovisual a las compañías que aporten a la producción de películas nacionales.

En Colombia, el Fondo para el desarrollo cinematográfico ha sido la vía primordial que los cineastas tienen para acceder a esta financiación y esto, que es muy positivo, trae consigo también retos importantes para los realizadores, que ven limitadas sus opciones creativas por los imperativos no dichos de este tipo de fondos en donde se apunta a un cierto tipo de películas que suelen ser las preferidas por festivales de primer nivel, pero que rara vez se conectan con el público. En el otro lado del espectro, hay películas colombianas que el público prefiere, por su estética y narrativa menos elaborada, pero no suelen contar con el beneplácito de los fondos ni los jurados.

Ante este panorama complejo, aparece una y otra vez la pregunta sobre si es pertinente o necesario invertir dineros del Estado en el cine nacional. Hacer películas con procesos lentos de maduración y no siempre conectadas con el público, pero cada vez con mayor reconocimiento internacional y que generan empleo para tantas personas siempre será una buena apuesta, pues el cine no es solo una industria, sino también un importante canal para preservar la memoria de los países, fortalecer el tejido social y aportar a la discusión sobre la identidad cultural.

El reto de los realizadores es conciliar sus intereses creativos con un conocimiento más profundo del público nacional y el del Estado, como principal financiador de las películas colombianas, es dedicar más esfuerzos y recursos, no solo para la producción, sino también para la exhibición, difusión y distribución de las películas. Solo así podremos algún día hablar del cine colombiano como una industria sólida, líder en la región y aceptada por su público.

Por: Jerónimo Rivera-Betancur*

*El autor es director del programa de Comunicación Audiovisual, Universidad de La Sabana.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes Colombia.

Lea también: ¿Y los nuevos clásicos de la tv colombiana?